11 gennaio 2008 - 5:28 am

Tornato da una necessaria pausa, riprendo a scrivere parlando un po’ di splicing (e ovviamente faccio gli auguri di buon anno a tutti!).

Devo ammettere che i dettagli dei fenomeni di splicing esulano un po’ dalla mia confort zone, tuttavia ho deciso di scrivere questo post dopo aver letto questo interessante articolo pubblicato su PLoS Biology.

Exon Silencing by UAGG Motifs in Response to Neuronal Excitation – An P, Grabowski J

(ne approfitto per ricordare a tutti che tutti i giornali pubblicati da PLoS sono ad accesso completamente gratuito, e permettono di leggere articoli peer-reviewed di qualità molto alta senza dover pagare alcun abbonamento).

La maggior parte dei geni del nostro organismo possono generare diversi mRNA grazie al processo dello splicing alternativo, per cui lo stesso mRNA precursore viene tagliato in modo diverso da un complesso riboproteico (cioè formato da RNA e proteine) chiamato, con poca fantasia, spliceosoma. In questo modo dallo stesso gene si possono generare diversi mRNA e quindi diverse proteine che possono avere funzioni simili o essere usate per processi completamente diversi. Il cervello non fa certo eccezione, e anche a livello neuronale lo splicing alternativo gioca un ruolo molto importante.

L’articolo in questione è centrato sullo studio dello splicing alternativo del recettore NMDA, un recettore-canale che, in risposta al legame con uno dei principali neurotrasmettitori nel cervello, il glutammato, permette il passaggio di ioni Ca++. Moltissimi gruppi hanno studiato il recettore NMDA, dimostrando come esso sia implicato in moltissimi importanti processi cellulari; tanto per fare un esempio, esso è importante per l’apprendimento, la memoria ed in generale i fenomeni di plasticità neuronale. Lo splicing alternativo di questo recettore riguarda l’inclusione/esclusione dell’esone 21, chiamato anche esone CI della subunità NR1. Questo esone è importante per la localizzazione del recettore in membrana e quindi il controllo del processo di splicing deve essere strettamente regolato.

Gli autori dell’articolo iniziano mostrando che stimolando delle colture primarie di neuroni con KCl, che provoca una depolarizzazione e quindi un eccitamento elettrico di queste cellule, si può modulare lo splicing di questo mRNA.

Insomma, se normalmente c’è l’80% di una forma e il 20% dell’altra, stimolando le cellule si può arrivare ad avere 50% e 50%. Il fenomeno è reversibile eliminando il KCl e lasciando “riposare” le cellule per 24 ore. Questo fenomeno è specifico per i neuroni e, ad esempio, non avviene nelle cellule gliali presenti nelle stesse colture, oltre ad essere specifico solo per alcuni geni.

L’articolo prosegue con ingegnosi esperimenti di biologia molecolare per trovare quale siano le esatte sequenze che mediano l’effetto. Una volta determinate queste sequenze gli autori sono anche stati in grado di “trapiantarle” in un altro gene il cui splicing non viene normalmente modificato dall’eccitazione neuronale e mostrare che esso diventa sensibile al KCl.

Seguono poi vari studi farmacologici che essenzialmente tentano di spiegare il pathway biochimico sottostante a questo processo. Quello che hanno scoperto è che il processo è modulato dallo stesso recettore NMDA che quindi va a controllare il suo stesso splicing.

Questa ipotesi è ben supportata da molta altra letteratura e vari modelli secondo cui un neurone può rispondere ad una sovraeccitazione cronica diminuendo la sua potenza sinaptica, ovvero la sua capacità di ricevere inputs da altri neuroni. Insomma, il neurone viene stimolato eccessivamente e risponde diminuendo la sua responsività a tali stimoli.

Questo può essere visto come un sistema di protezione per le cellule da un’eccessiva stimolazione che, come è noto, può risultare in severi danni.

Il lavoro contiene molti altri interessanti esperimenti su cui non mi dilungherò, ma invito chiunque sia appassionato di biologia molecolare a spendere un po’ di tempo e leggere questo articolo, sicuramente lo troverete molto interessante!

Tags:

Biologia molecolare,

Memoria,

Mente,

NMDA

21 dicembre 2007 - 11:59 pm

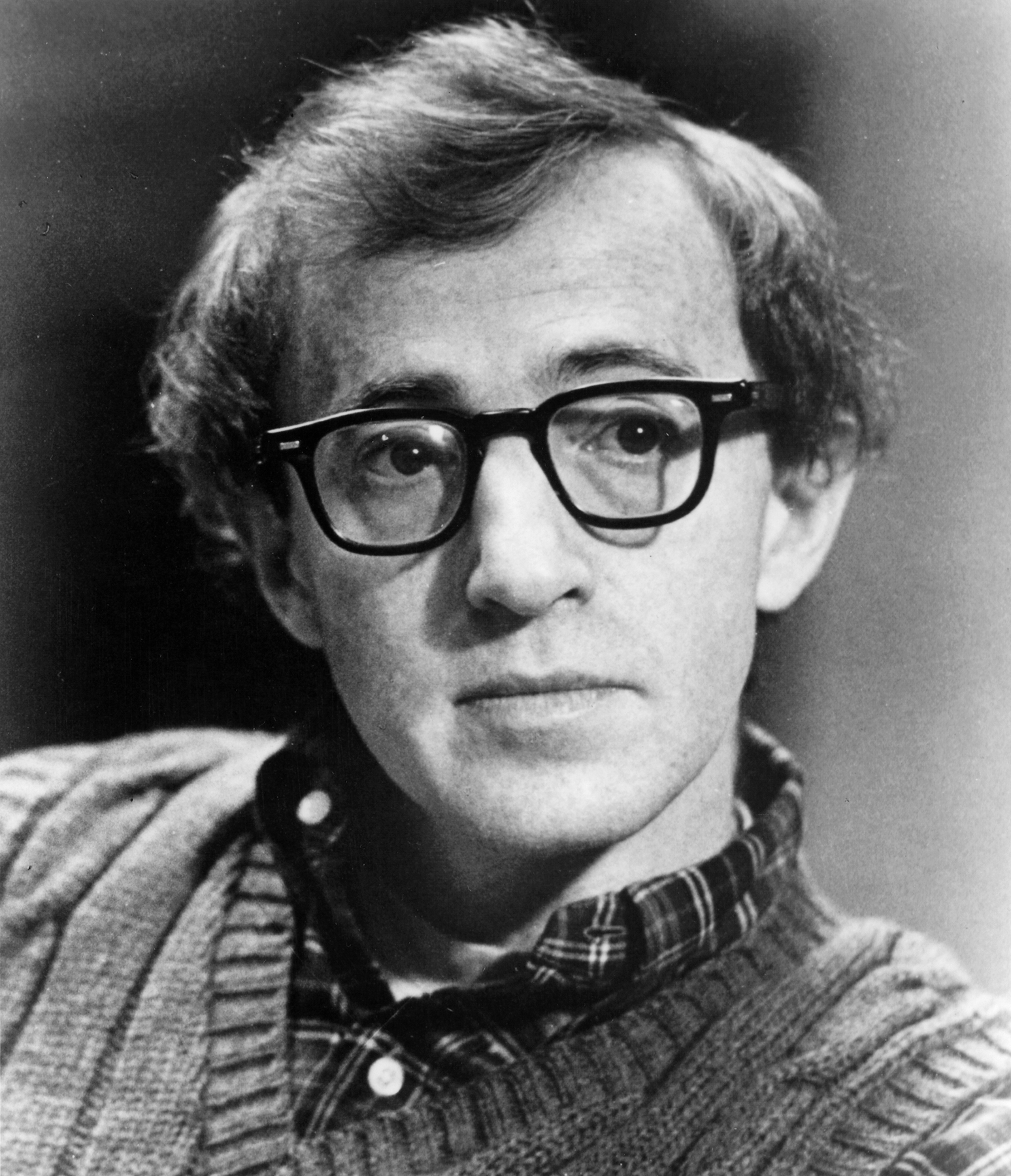

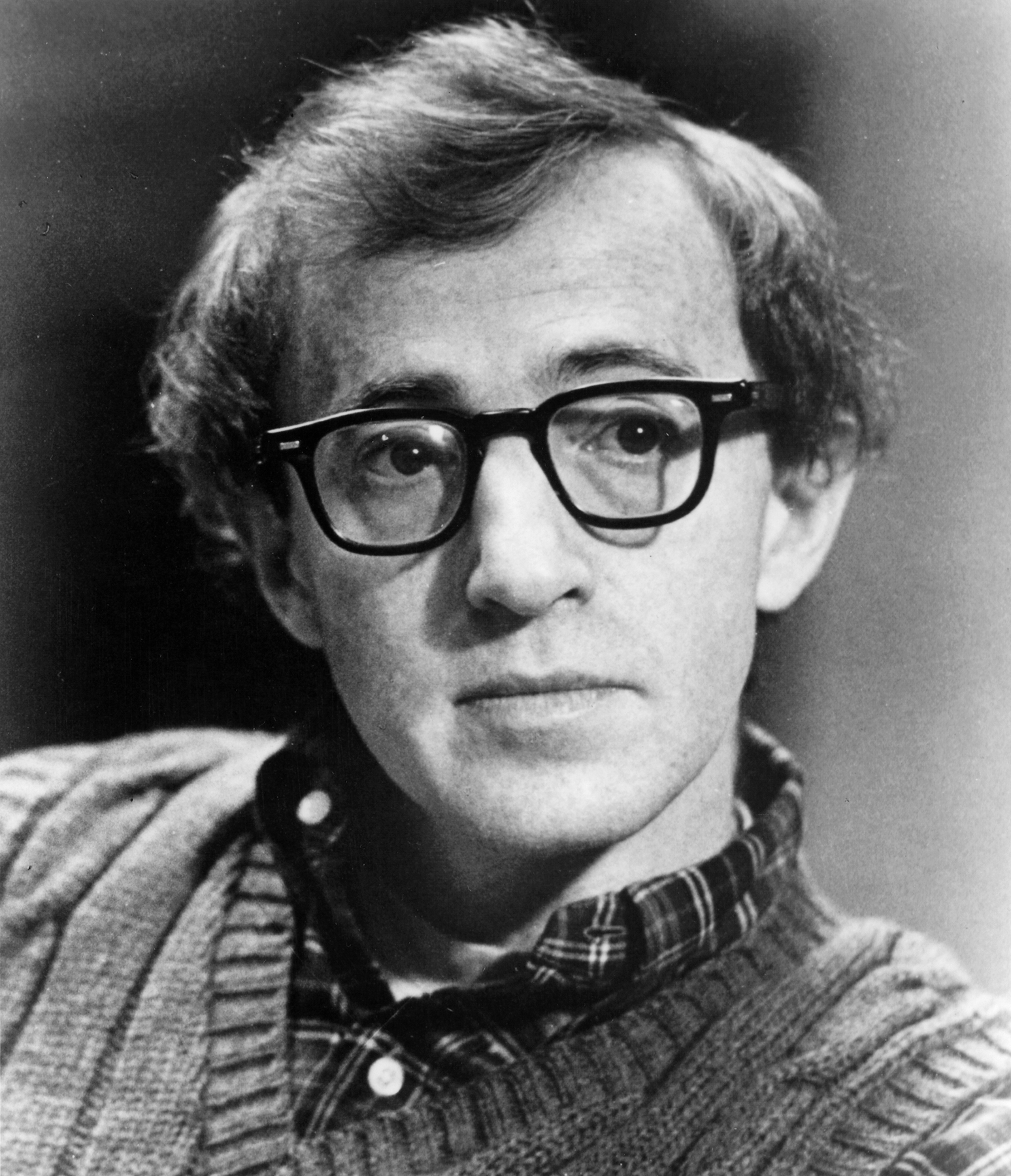

Nel 1983 il genio Woody Allen porta sul grande schermo una storia strana che diventerà un cult. Trattasi del film comico Zelig che ha poi ispirato il famoso omonimo spettacolo italiano dei comici del venerdì sera.

Nel 1983 il genio Woody Allen porta sul grande schermo una storia strana che diventerà un cult. Trattasi del film comico Zelig che ha poi ispirato il famoso omonimo spettacolo italiano dei comici del venerdì sera.

Per chi non avesse mai visto o sentito parlare di questo film, si può definire come un “documentario” comico sulla vita di uno strano individuo, di nome Leonard Zelig (interpretato da Woody Allen), che privo di una propria memoria cerca inconsapevolmente di acquisire l’identità di chi gli sta intorno. Una storia ambientata nel 1920, quindi in bianco e nero, che racconta tra l’altro anche una piccola storia d’amore tra il protagonista e la dottoressa che lo tiene in cura (interpretata da Mia Farrow). La scrittura di questa storia si basò sulla pura fantasia di Woody Allen, ma oggi a distanza di tanti anni si scontra all’improvviso con la realtà di uno strano caso clinico neurologico.

Nella psichiatria, infatti, esistono numerosi casi “strani”, e non sto parlando del classico tipo che si identifica in Napoleone, Cleopatra oppure uno delle migliaia di personaggi più o meno noti; questi casi, infatti, presentano una identificazione univica di un personaggio rifiutando la propria identità personale per un tempo prolungato. Nell’ambito della patologia psichiatrica c’è anche un’altra classificazione che va sotto il nome di dipendenza ambientale, anche detta sindrome d’uso o comportamento di utilizzazione, in cui i pazienti imitano i gesti dei loro interlocutori o tendono ad usare tutti gli oggetti che hanno davanti.

Sulla rivista inglese Neurocase, tre noti psichiatri napoletani (Giovannina Conchiglia, Gennaro Della Rocca e Dario Grossi) hanno descritto un caso, che hanno avuto recentemente tra le loro mani, unico nel suo genere. Il loro paziente è malato di un disturbo comportamentale che è stato definito Zelig-like syndrome. Quello che distingue questo paziente dai casi precedentemente riportati è la sua totale e onnipervasiva immersione in un contesto con un adattamento eccessivo a ruoli, e non a semplici stimoli, proposti di volta in volta dall’ambiente che lo circonda. Il tutto si manifesta con la perdita della capacità di mantenere costante la propria identità.

Il paziente in questione è un ex-professionista napoletano di 65 anni (con cui mi riferirò con il nome di fantasia Leonard) che in seguito ad un arresto cardiaco, che gli ha provocato un’ipossia cerebrale con danni al lobo fronto-temporale, ha dei disturbi comportamentali che lo fanno assomigliare molto al personaggio ideato da Woody Allen.

Ovviamente si tratta di un caso senza precedenti ed unico nel suo genere; Leonard riesce inconsapevolmente a trasformarsi nel suo interlocutore diventando medico quando interagisce con un medico, esperto di cocktail quando si trova di fronte ad un barman ed esperto di culinaria quando è in contatto con dei cuochi. Ovviamente non si tratta di un semplice caso di pazzia come si potrebbe dedurre da queste semplici frasi, l’immersione di Leonard nel contesto in cui di volta in volta si trova è pressoché totale. Gli psicologi hanno eseguito una serie di test dai risultati sorprendenti. Quando era barman, a chi gli chiedeva come si preparasse un determinato cocktail, ha risposto di essere ancora in prova: «Sono qui da due settimane, spero di avere il posto fisso». In cucina era un cuoco provetto: «Sono uno chef specializzato in menu per diabetici», ha spiegato senza un’ombra di esitazione, assolutamente immedesimato nella sua nuova identità. L’unico ruolo in cui non si è calato è stato, chissà perché, quello di addetto alla lavanderia della casa di cura. Ma per il resto, Leonard ha “rubato” il mestiere a tutte le persone che aveva davanti.

Una sorta di trasformismo psicologico coatto, di camaleontismo involontario che lo rende di volta in volta un perfetto giocatore di baseball in mezzo ai campioni di baseball, un trombettista nero in una banda di jazz, un pellerossa tra i pellerossa, un ebreo tra gli ebrei, uno psicanalista fra gli psicanalisti e cardiologo fra i cardiologi. In ogni occasione Leonard cerca anche di usare un linguaggio appropriato al ruolo che riveste. La dott.ssa Conchiglia ha descritto le domande “trabocchetto” a cui ha sottoposto il paziente, per esempio al cardiologo che gli ha chiesto a quale patologia corrispondesse una determinata anomalia del battito cardiaco, Leonard ha replicato in modo generico ed evasivo ma quanto più appropriato possibile, del tipo “La domanda è troppo complessa, dipende da paziente a paziente”. Da perfetto Zelig, Leonard usa inconsciamente una formidabile arma di difesa contro il suo involontario trasformismo: cancella totalmente dalla memoria il ruolo che ha appena sostenuto quando si immedesima in uno nuovo. Quando è un medico non è mai stato un barman o un libero professionista, nè sa dire nulla di quando sosteneva di saper cucinare alla perfezione.

La dott.ssa Conchiglia ci tiene a precisare anche che, durante i numerosi e repentini cambi di identità, l’uomo-camaleonte, non perde mai il suo carattere e la sua personalità; quel che maggiormente colpisce, piuttosto, è la capacità di adattarsi ai contesti sociali più diversi in cui viene a trovarsi. C’è da dire anche che il paziente non ha mai una completa amnesia, Leonard riconosce e ricorda quasi sempre la moglie ed i figli che non lo perdono di vista per un solo istante.

Probabilmente non guarirà mai, anche se le terapie in day hospital a cui è sottoposto hanno consentito un lieve miglioramento delle sue condizioni. Anche se le crisi sono meno frequenti, l’uomo-camaleonte non è certo in grado condurre un’esistenza normale, e di conseguenza anche la sua autonomia è limitata.

Questo caso napoletano ha avuto un certo eco nel mondo delle neuroscienze e non solo, recentemente nella serie americana Dr. House, portata anche in Italia su canale 5, uno degli autori ha preso ispirazione da questo caso per una delle nuove puntate (titolo inglese “Mirror mirror”) che arriverà prossimamente anche in Italia nella quarta serie. Il burbero medico diagnostico si troverà infatti di fronte ad un paziente con una sindrome clinica simile a quella recentemente identificata (la Giovannini’s syndrome). Lascio a voi vedere come andrà a finire.

Tags:

Casi clinici,

Memoria,

Mente,

Neuroscienze,

Psicologia

18 dicembre 2007 - 6:44 pm

Uno dei più grandi segreti nel campo delle neuroscienze è sicuramente il meccanismo della memoria.

Per un molti aspetti scientifici che riguardano la fisiologia o la fisiopatologia di cellule ed organi potremmo dire con orgoglio che negli ultimi anni si sono fatti dei progressi da giganti, anche se è lungo il cammino della strada che ci porterà verso la risoluzione di molte malattie come l’Alzheimer ed il Parkinson. Per intenderci, sono noti tanti possibili target farmacologici di queste neuropatologie, tuttavia la ricerca effettiva della “terapia” è ancora ai primi stadi. Nel campo della memoria invece aleggia un mistero irrisolto, ovvero quello che si sa è che non si è nemmeno prossimi a saperne qualcosa di più.

Le domande sono semplici: “In cosa consiste la memoria dell’uomo? Dove si conserva? È un senso fisico, elettrico oppure è un eco di un meccanismo che è continuamente in funzione?”. Quando si troverà una risposta vera ad una di queste domande potremmo definirci vicini ad una svolta epocale nel campo della psiche e più in generale nel campo delle neuroscienze.

Ovvio che se avessimo a disposizione tutti i farmaci che bloccano o attivano ogni singolo prodotto genico avremmo un tool strabiliante per capire il funzionamento del sistema nervoso centrale (SNC), la psiche e di conseguenza anche la memoria e le patologie ad essa correlate, ma questa è solo utopia. Un approccio più realistico come supporto per lo studio di questo strano meccanismo è la generazione di un topo transgenico per ciascuna proteina del genoma, specie di quelle coinvolte nel SNC, con il fine di studiarne gli effetti direttamente in vivo su tutti i processi fisiologici e patologici. Non si tratta di utopia, questo progetto è già in atto in tanti laboratori specializzati nel mondo; ovvio che ci vorrà del tempo come è stato per il sequenziamento del genoma umano.

E’ da dire che l’intervento dei topi transgenici nel campo delle neuroscienze ha portato ad enormi sviluppi nell’ambito dei meccanismi molecolari e soprattutto di tecniche sempre più complesse e specifiche che consentono persino di eliminare proteine importantissime per l’embriogenesi del topo in modo relativamente semplice ed efficace. Grazie a queste tecniche si è arrivati a capire che l’ippocampo è un’interfaccia per fissare ed interpretare i ricordi, anche se non è la sede dell’immagazzinamento.

A tal proposito ricordo che da bambino fui affascinato non poco da questo “mistero” della memoria, ma di seguito questo ricordo fu seppellito da anni di studi in altre cose fino a tornare di nuovo in auge in una gita a Pompei fuori dall’ordinario. Proprio questo ha risvegliato in me tanti ricordi, dubbi, perplessità e domande, tanto che vorrei dedicare il mio primo blog al racconto di due personaggi scientifici agli antipodi del globo e della personalità che stanno studiando alcuni di questi meccanismi della memoria.

Il primo personaggio vive in Korea, si chiama Hee-Sup Shin ed ultimamente ho avuto l’onore di conoscerlo personalmente in una gita di piacere a Pompei. Shin è professore in Scienze della Vita nell’università della repubblica Koreana, negli anni si è specializzato nella produzione di topi transgenici per il SNC ed in particolare si occupa soprattutto dei canali e trasportatori del calcio. Il nostro incontro è avvenuto in seguito ad un seminario che ha tenuto qui a Napoli e tra una chiacchierata e l’altra mi sono offerto di accompagnarlo in una gita a Pompei per fargli conoscere il nostro territorio e la nostra storia. Non ci è voluto molto per capire che Shin è sicuramente quello che si può definire una persona di poche parole, con aria spesso distratta e seria, vestito sempre elegante con un’economia di movimenti che ricorda gli antichi maestri di arti marziali, il contatto con lui infatti mi ha intimorito non poco. In una giornata ci sono state migliaia di cose raccontante ma un argomento è stato principe, riassumibile due frasi esemplari… “Prof. Shin, sono stato sempre affascinato dai misteri della memoria, ma non ci ho mai capito molto. Lei invece ci lavora da tempo ed ha fatto diverse pubblicazioni su questo argomento, che idea se n’è fatta? Di cosa si tratta e come funziona?”.

La sua risposta intelligente e telegrafica è stata “La memoria è quel meccanismo che ti consente di capire che non ho risposto alla tua domanda”. Ero troppo imbarazzato per insistere ma ho colto subito l’occasione per discutere di una sua scoperta che mi ha fatto pensare molto. L’articolo in questione è stato pubblicato addirittura su Neuron, una tra le più importanti riviste nel campo delle neuroscienze e che fa parte del gruppo di Cell.

Shin ha generato un topo transgenico che manca di una proteina che è espressa solo nel SNC, il fenotipo del topo transgenico è incredibile, il topo ha aumentato significativamente la capacità cognitiva e di memoria in alcuni semplici esperimenti. In effetti l’eliminazione di questo scambiatore sodio calcio 2 (NCX2) consentirebbe al topo una maggiore capacità di ricordare eventi ed esperienze e soprattutto di imparare da questi. Ho potuto vedere questi animali in azione rispetto ai propri fratelli wild-type congenici e l’effetto è praticamente visibile ad occhio nudo senza neanche mettere in mezzo la statistica. Un topo lasciato in acqua (Water maze) deve trovare una piattaforma di vetro a pelo d’acqua, praticamente impossibile da vedere. Con un minimo di accorgimento il topo può ricordare mediante dei simboli e le distanze dai bordi dove ha trovato la piattaforma nei giorni precedenti. Ebbene le performance dei topi normali migliorano di giorno in giorno anche se girano sempre un po’ nella piscina prima di trovare la piattaforma, ma se si guardano i topi KO imparano quasi subito come dirigersi direttamente verso la piattaforma e impiegano sempre meno secondi per trovarla, al confronto i loro fratelli WT sembrano stupidi.

La situazione non finisce qui, poiché dall’altra parte del mondo, in Canada, c’è stato uno studio praticamente identico ma con risultati completamente opposti. Il Prof Jonathan Lytton ha generato un topo transgenico fatto in maniera simile che manca di una proteina che scambia sodio e calcio con l’aggiunta del potassio (NCKX2). Le regioni di espressione di NCKX2 e le funzioni sono sovrapponibili alla proteina precedente NCX2. L’effetto? è drasticamente opposto. Il knock-out della proteina NCKX2 porta ad un peggioramento delle funzioni cognitive del topo rispetto ai suoi fratelli WT, anche se apparentemente sembrano indistinguibili. Come mai due proteine che fanno le stesse cose, con una topologia simile ed una espressione nelle stesse regioni cerebrali possono portare a dei risultati così discordanti?

Un fenomeno davvero paradossale che Shin taglia corto, “Non sappiamo ancora nulla di importante sulla memoria e sulle funzioni cognitive per capire quali siano i veri meccanismi che sottendono a questi processi, di certo non è il semplice accumulo di calcio o sodio nelle cellule che determina la memoria. La memoria è di certo un meccanismo molto più complesso”.

In effetti per la memoria si potrebbe parlare di circuiti elettrici completi di chips, resistenze ed interruttori. Ciascun neurone in sé non fa nulla, ma è l’intera rete che ha l’effetto, la modifica dell’espressione di una proteina potrebbe consentire dei sovraccarichi ionici in alcune cellule ed innescare dei corto circuiti in altre aree, bypass di emergenza per il ripristino ed il risultato può essere migliore o peggiore dello stato precedente. Ora noi guardiamo semplici sovraccarichi ionici a livello locale, ma si dovrebbe pensare sempre alle interconnessioni tra le varie aree del cervello che si stimolano e si disattivano a vicenda. Una semplice proteina può disturbare tale armonia e l’effetto che vediamo non è mai diretto, ma il risultato del ripristino di tale armonia.

“Prof. Shin, mi scusi ma allora che senso ha studiare i topi transgenici se poi l’interpretazione di tutti questi fenomeni è troppo complessa per capirla. Per intenderci, se Lei già sa che eliminando una proteina si causano centinaia di fenomeni per cui l’effetto finale non è determinato da una singola proteina ma dall’alterazione di centinaia di fenomeni a valle che sono difficili da prevedere e da comprendete, perché generare topi transgenici e non limitarsi ad analizzare le vie neuronali che sono alla base di tali fenomeni.”.

Shin mi guarda con un’aria sorridente e poi replica:

“Migliaia di persone hanno studiato per anni queste vie, descrivendole anche in maniera esaustiva, ma funzionalmente si può solo ipotizzare a cosa servano e cosa succederebbe se fossero alterate. Avere dei topi in cui queste vie sono già alterate può dare maggiori informazioni su quello che si è studiato e può dare dei riscontri in vivo importantissimi.”.

“Prof. Shin, secondo Lei quanto manca alla comprensione della memoria?”.

“Il primo mattone è dietro l’angolo, basta svoltare al punto giusto per poter iniziare a capire, poi sarà questione di anni e non più di secoli come ora. Le persone come me stanno cercando quest’angolo.”

Tags:

Animali transgenici,

Memoria,

Neuroscienze,

Water maze

Nel 1983 il genio Woody Allen porta sul grande schermo una storia strana che diventerà un cult. Trattasi del film comico Zelig che ha poi ispirato il famoso omonimo spettacolo italiano dei comici del venerdì sera.

Nel 1983 il genio Woody Allen porta sul grande schermo una storia strana che diventerà un cult. Trattasi del film comico Zelig che ha poi ispirato il famoso omonimo spettacolo italiano dei comici del venerdì sera.