23 maggio 2010 - 4:52 pm

Preambolo

Dovete sapere che si può essere famosi nelle scienze per due motivi principali: per meriti di lunghe ricerche medico scientifiche (Alzheimer, Parkinson, Cushing, etc) oppure essere sfortunatamente il primo paziente descritto di una nuova patologia. Raramente però si può essere noti anche per una terza motivazione, come ad esempio per una similitudine tra i sintomi della patologia ed il carattere di un personaggio particolare (es Priapismo). Oggi vedremo, invece, un motivo anomalo che non corrisponde perfettamente ai suddetti casi.

La Sindrome di Fregoli

Le coordinate di oggi sono determinate dalla parola “Fregoli”. Ovviamente non si tratta di una parola che compare nel dizionario italiano, essa deriva infatti da Leopoldo Fregoli, il trasformista italiano per antonomasia, famoso soprattutto nella prima metà del 1900 per cambiare abito e carattere in pochi secondi. In Italia fu coniato anche il termine ‘fregolismo politico’ per indicare una ben nota attitudine di alcuni dirigenti italiani.

Le coordinate di oggi sono determinate dalla parola “Fregoli”. Ovviamente non si tratta di una parola che compare nel dizionario italiano, essa deriva infatti da Leopoldo Fregoli, il trasformista italiano per antonomasia, famoso soprattutto nella prima metà del 1900 per cambiare abito e carattere in pochi secondi. In Italia fu coniato anche il termine ‘fregolismo politico’ per indicare una ben nota attitudine di alcuni dirigenti italiani.

Fin qui tutto ok, il termine ‘fregolismo’ può essere debitamente accettato dalla similitudine, ma recentemente questo nome é stato impropriamente attribuito anche ad una stranissima sindrome di cui parleremo oggi: la Sindrome di Fregoli per l’appunto.

La Sindrome di Fregoli é una patologia psichiatrica di difficile interpretazione. Essa si manifesta principalmente per schizofrenia, ma anche in seguito a neurodegenerazione oppure a danni a carico del SNC. Spesso può susseguire anche ad un evento ischemico in maniera transitoria. Il nome della patologia, tuttavia, non richiama un vero e proprio camaleontismo come nel caso della Sindrome di Zelig, anzi a trasformarsi sono proprio gli altri. Il paziente con la Sindrome di Fregoli manifesta un’ottima capacità di riconoscere le persone a lui familiari, o semplicemente vicine; tuttavia il riconoscimento é seguito da una profonda delusione di essere stato tratto in inganno da un sosia o un individuo travestito. In altre parole, il paziente vede, nei suoi conoscenti, degli ‘impostori’ sostituiti impunemente ad essi. Si tratta di una patologia con vari gradi di gravità e colpisce più frequentemente le donne. Nei casi peggiori si può avere anche una vera e propria mania di persecuzione perché si avverte, in tutte le persone intorno, sempre lo stesso individuo che di volta in volta si traveste da portiere, da passante, da medico, negoziante fino ai colleghi di ufficio etc etc. Comprenderete bene ora l’infelice attribuzione del nome alla sindrome.

Psichiatrico o neurologico?

Ovviamente non si tratta di un gioco poiché la patologia é altamente invalidante. C’é anche un discreto costo sociale per il mantenimento e la cura di una persona con tali sintomi. Sì certo, ma come curare un paziente con una tale sindrome? Questi pazienti oggi sono contesi tra psichiatri e neurologi perché non si é ancora certi di cosa siano affetti esattamente. Gli studi hanno mostrato che il paziente con la Sindrome di Fregoli conserva la piena capacità di riconoscere il viso delle persone e di attribuirgli una identità certa; la sua memoria visiva non é per nulla intaccata come anche la capacità di riconoscere le persone e dare a questi un nome. Gli psichiatri, forti di questi dati, sostengono che nei pazienti non c’è nulla di errato a livello neurologico, e quindi il trattamento deve essere di tipo psicologico. Ben presto la Sindrome di Fregoli é stata rinominata in “delusione di Capgras“ in riferimento al primo psichiatra che classificò questa sindrome ed in base all’atteggiamento dei pazienti quando incontrano i propri familiari.

Ovviamente non si tratta di un gioco poiché la patologia é altamente invalidante. C’é anche un discreto costo sociale per il mantenimento e la cura di una persona con tali sintomi. Sì certo, ma come curare un paziente con una tale sindrome? Questi pazienti oggi sono contesi tra psichiatri e neurologi perché non si é ancora certi di cosa siano affetti esattamente. Gli studi hanno mostrato che il paziente con la Sindrome di Fregoli conserva la piena capacità di riconoscere il viso delle persone e di attribuirgli una identità certa; la sua memoria visiva non é per nulla intaccata come anche la capacità di riconoscere le persone e dare a questi un nome. Gli psichiatri, forti di questi dati, sostengono che nei pazienti non c’è nulla di errato a livello neurologico, e quindi il trattamento deve essere di tipo psicologico. Ben presto la Sindrome di Fregoli é stata rinominata in “delusione di Capgras“ in riferimento al primo psichiatra che classificò questa sindrome ed in base all’atteggiamento dei pazienti quando incontrano i propri familiari.

I neurologi, invece, sostengono sempre di più che non si possa considerare questa sindrome come una patologia a se stante, ma piuttosto di un sintomo neurologico che può indicare altro (es Alzheimer, ictus etc). D’altro canto, la Sindrome di Fregoli compare proprio in seguito a neurodegenerazione e non può essere un caso.

Recenti studi su pazienti affetti dalla Sindrome di Fregoli hanno mostrato che alcuni di questi, in seguito al progredire della neurodegenerazione, hanno sviluppato anche prosopagnosia, ovvero l’incapacità totale di riconoscere le facce mentre conservano ancora la capacità di riconoscere gli oggetti inanimati. Secondo i neurologi questo dovrebbe escludere l’effetto psicologico e chiudere definitivamente il caso, tuttavia non è ancora chiaro come possa insorgere tale sintomo e soprattutto cosa possa ripristinare il normale stato mentale.

Le mosche bianche della ricerca

La Sindrome di Fregoli, o delusione di Capgras, rappresenta una vera rarità medica e pochissimi ricercatori conoscono tale patologia, tantomeno ne studiano i dettagli neurologici. Tuttavia esistono sempre delle mosche bianche che come formiche apportano, ogni tanto, un piccolo e prezioso contributo alla conoscenza. Proprio recentemente due ricercatori hanno ipotizzato che il motivo di questo alone di mistero sulle cause della Sindrome di Fregoli è derivato dal cercare nel punto sbagliato del cervello. Questa sindrome, infatti, potrebbe essere la controparte della prosopagnosia dove manca la capacità di riconoscere le persone mentre i sentimenti restano invariati. Secondo questi studi la Sindrome di Fregoli, invece, potrebbe essere causata dall’incapacità di suscitare emozioni da visi familiari, mentre la capacità di riconoscerli resta invariata. La delusione di Capgras, quindi, potrebbe essere derivata da una neurodegenerazione che può colpire prima una determinata area cerebrale coinvolta nelle emozioni e poi proseguire in un’altra area causando la prosopagnosia. Una teoria molto valida poiché le aree in questione sono molto vicine ed entrambe coinvolte nei fenomeni neurodegenerativi dell’Alzheimer per esempio.

La Sindrome di Fregoli, o delusione di Capgras, rappresenta una vera rarità medica e pochissimi ricercatori conoscono tale patologia, tantomeno ne studiano i dettagli neurologici. Tuttavia esistono sempre delle mosche bianche che come formiche apportano, ogni tanto, un piccolo e prezioso contributo alla conoscenza. Proprio recentemente due ricercatori hanno ipotizzato che il motivo di questo alone di mistero sulle cause della Sindrome di Fregoli è derivato dal cercare nel punto sbagliato del cervello. Questa sindrome, infatti, potrebbe essere la controparte della prosopagnosia dove manca la capacità di riconoscere le persone mentre i sentimenti restano invariati. Secondo questi studi la Sindrome di Fregoli, invece, potrebbe essere causata dall’incapacità di suscitare emozioni da visi familiari, mentre la capacità di riconoscerli resta invariata. La delusione di Capgras, quindi, potrebbe essere derivata da una neurodegenerazione che può colpire prima una determinata area cerebrale coinvolta nelle emozioni e poi proseguire in un’altra area causando la prosopagnosia. Una teoria molto valida poiché le aree in questione sono molto vicine ed entrambe coinvolte nei fenomeni neurodegenerativi dell’Alzheimer per esempio.

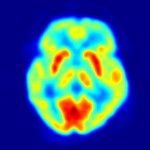

Proprio su queste ipotesi una serie di ricercatori indipendenti sono saliti sulle spalle dei giganti che li hanno preceduti ed hanno confermato, con l’uso della risonanza magnetica nucleare funzionale, che i pazienti con la Sindrome di Fregoli presentato delle anomalie neurologiche nell’area limbica. In altre parole hanno dei problemi proprio nelle regioni coinvolte nelle emozioni suscitate quando si vede un viso noto rispetto ai soggetti ‘sani’.

Conclusione

In questo post abbiamo visto una strana sindrome che oggi occupa ancora un posto nelle MIS, ovvero le sindromi da errata identificazione. Molto probabilmente questa classificazione protrebbe cambiare nei prossimi anni, se i prossimi risultati confermeranno che la causa di questa sindrome risiede nell’area dedicata alle emozioni suscitate dal vedere dei visi noti.

Restano ancora da capire alcuni dettagli, poiché questi ultimi studi sono stati fatti solo su pazienti schizofrenici, ed è difficile correlare tali risultati con soggetti che sono colpiti da neurodegenerazione o peggio da soggetti apparentemente ‘sani’.

Insomma c’é ancora spazio per altre ‘mosche bianche’ della ricerca.

Alla prossima

Tags:

delusione di Capgras,

Fregoli,

Memoria,

Prosopagnosia,

Sindrome

3 maggio 2010 - 2:08 pm

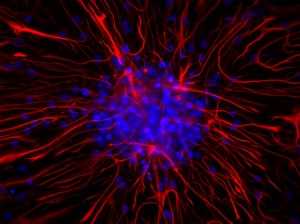

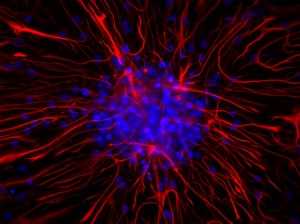

Come funziona la memoria? Quali parti del cervello sono coinvolte e quali cellule? Un mistero ancora da svelare…Opinione comune nel mondo scientifico è che gli attori principali nel meccanismo mnemonico siano i neuroni. Tuttavia, nell’encefalo esistono altre cellule, in quantità molto maggiore. E se fossero gli astrociti, le cellule-stella, a darci le risposte di questi interrogativi?

Come funziona la memoria? Quali parti del cervello sono coinvolte e quali cellule? Un mistero ancora da svelare…Opinione comune nel mondo scientifico è che gli attori principali nel meccanismo mnemonico siano i neuroni. Tuttavia, nell’encefalo esistono altre cellule, in quantità molto maggiore. E se fossero gli astrociti, le cellule-stella, a darci le risposte di questi interrogativi?

Dopotutto, queste cellule costituiscono circa il 90% del tessuto cerebrale…

Continue Reading »

Tags:

Astrociti,

Attività sinaptica,

Calcio,

Cellule-stella,

D-serina,

Glutammato,

Ippocampo,

LTP,

Memoria,

Neuroni,

NMDA

28 aprile 2010 - 2:08 pm

Dieci piccoli indiani

Preambolo

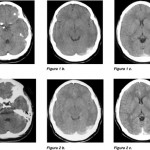

Nella puntata precedente abbiamo visto un esempio di un delitto mirato ad uno dei punti cardini delle difese cellulari. I fatti ci dimostrano sempre più che la morte neuronale in seguito ad ischemia non sia un evento incidentale, ma voluto da qualcuno con le idee ben chiare su quali difese eliminare e chi distruggere secondo uno schema prestabilito.

Dieci piccoli indiani

Per chi non ha tempo può leggere direttamente il prossimo paragrafo.

Per chi non ha tempo può leggere direttamente il prossimo paragrafo.

Nell’aprile del 1841, Edgar Allan Poe pubblicò “I delitti della Rue Morgue”, considerato da molti il primo racconto ‘poliziesco moderno’ della storia della letteratura. Pochi sanno che questo racconto rappresenta anche il primo esempio di un particolare tipo di giallo definito il “mistero della camera chiusa”. In questa tipologia di racconto si cerca di scoprire il responsabile di un delitto compiuto in circostanze apparentemente impossibili, poiché il bersaglio del crimine generalmente è isolato dal resto del mondo. Sicuramente si tratta di un genere letterario di difficile stesura, infatti molto spesso l’autore ricorre a passaggi segreti, all’intervento di animali o altro che sono sapientemente nascosti fino alla conclusione del racconto. Persino Conan Doyle, Edgard Allan Poe, e tanti altri prestigiosi autori hanno fatto ricorso a questi espedienti.

Probabilmente l’essenza del genere letterale è stata superbamente rappresentata da Agata Christie nel suo giallo intitolato “…e poi non rimase nessuno” poi aggiornato in “Dieci piccoli indiani”. Qui non vi è trucco né inganno, la storia narra di dieci persone che si ritrovano su di una isola deserta su cui all’arrivo verrà annunciata la morte di ciascun protagonista. La cosa sorprendente è che si verifica ciò che è esplicitamente scritto nel titolo, ovvero muoiono tutti e nessuno entra o esce dall’isola. Nella storia non vi è alcuna persona al di sopra di ogni sospetto e non vi è alcun Deus ex machina che risolve il delitto. L’intera storia è narrata dal di fuori dei personaggi senza entrare nella loro testa, mediante sguardi sospetti reciproci, dubbi, perplessità teorie varie. Sicuramente un capolavoro si psicologia e suspense che ha debitamente meritato il record di vendite di libri e le diverse trasposizioni cinematografiche.

Ovviamente non vi svelo il finale ma forse questa storia è interessante poiché potrebbe essere la chiave di lettura di questo post.

Il cervello in una stanza chiusa

Le analogie tra i delitti della camera chiusa e l’ictus sono molteplici.

Le analogie tra i delitti della camera chiusa e l’ictus sono molteplici.

Il delitto ovviamente è consumato durante il propagarsi del danno neuronale e l’annuncio è dato dal mancato afflusso di sangue, ma perché si dovrebbe considerare il cervello come una stanza chiusa ed isolata?

Il cervello è avvolto da una barriera, detta ematoencefalica (BEE), che lo isola dal sangue circolante. In pratica solo pochissime sostanze controllatissime possono raggiungere l’encefalo mediante diffusione passiva oppure trasporto proteico.

Questa barriera ematoencefalica difende il nostro centro di comando e di pensiero dagli effetti potenzialmente dannosi di sostanze, virus o batteri che circolano nel nostro organismo. Persino i farmaci che dovrebbero agire sul SNC debbono avere delle caratteristiche molto particolari per raggiungere un singolo neurone. Oltrepassare la BEE non é per niente facile sia per entrare che per uscire dal cervello, sebbene esistano dei punti con maggiore permeabilità.

Ciononostante, oltre la BEE ci sono degli strati di astrociti che tamponano ulteriormente l’afflusso di sostanze dal sangue ai neuroni.

Il cervello, inoltre, é immerso in un liquido (liquor cerebrospinale) che serve per alleggerire il proprio peso, per attutire eventuali colpi alla testa e diminuire l’effetto degli sbalzi termici. Ebbene nuotando in questo liquido sarebbe possibile raggiungere quasi ogni regione cerebrale in poco tempo. Il liquido encefalorachidiano, infatti, oltre ad avvolgere completamente l’encefalo, il cervelletto fino al midollo allungato, passa anche dentro il cervello stesso attraversando dei vuoti detti ventricoli cerebrali. Questo é un meccanismo che permette una ottima estensione della superficie di contatto.

C’è da considerare, però, che il cervello è avvolto anche da involucri connettivali membranosi costituiti di 3 lamine concentriche particolarissime, definite, meningi. Dall’esterno verso l’interno all’interno c’è la dura madre (o dura meninge), l’aracnoide, e la pia madre (o pia meninge).

Il ruolo fondamentale delle meningi è la protezione meccanica del SNC ed impedire a sostanze tossiche, metaboliti e farmaci di penetrare dal sangue all’ambiente perineuronale. Serve anche per nutrire il tessuto cerebrale ed a riassorbire parte del liquor cerebrospinale.

Ritorniamo alle indagini

Una volta constatato che c’é in giro un assassino molto furbo e raffinato, il primo punto in discussione oggi é la permeabilità, ovvero verificare se il cervello é veramente isolato oppure c’é qualche passaggio segreto che consentirebbe ad un malintenzionato di entrare e fuoriuscire indisturbato dalla scena del crimine.

Una volta constatato che c’é in giro un assassino molto furbo e raffinato, il primo punto in discussione oggi é la permeabilità, ovvero verificare se il cervello é veramente isolato oppure c’é qualche passaggio segreto che consentirebbe ad un malintenzionato di entrare e fuoriuscire indisturbato dalla scena del crimine.

Consideriamo ad esempio il ruolo del cervello nel sovraintendere le ghiandole endocrine dell’organismo. L’ipofisi è parte del SNC e stimola numerose funzioni del nostro organismo attraverso la liberazione di numerosi ormoni proteici e non. Come può svolgere questa funzione al di là della barriera? Indagando bene la BEE ha delle piccolissime zone di ‘fenestramento’. Zone in cui la barriera é più sottile e passano più facilmente gli ormoni proteici. Tuttavia queste zone non possono essere facilmente utilizzate per far entrare farmaci, poiché rappresentano una superficie estremamente piccola e con un percorso per raggiungere tutto il sistema nervoso centrale molto lungo. Qualsiasi sostanza o cellula che voglia intraprendere questo percorso dovrebbe oltrepassare la BEE, poi una serie di barriere gliali, assonali, l’ipofisi e poi tutto il cervello per arrivare alla corteccia dove avverrà l’ictus. Un percorso troppo lungo e complicato per una qualsiasi sostanza da poter sostenere come realistica.

Ci può essere però un’eccezione nota a tutti. Si sa, infatti, che i linfociti ed i macrofagi si ritrovano nel sangue e possono attraversare l’endotelio dei capillari senza causare danni e soprattutto in maniera mirata per raggiungere il sito di infiammazione.

Potremmo considerare l’ischemia cerebrale con una componente infiammatoria e quindi potremmo anche pensare che ci sia una possibilità per le cellule infiammatorie attivate di oltrepassare le barriere e ritrovarsi nel SNC.

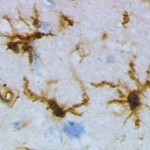

Andiamo in laboratorio e riproduciamo l’ictus in un modello animale ed osserviamo il cervello e le cellule accorse sul luogo del danno. La prima sorpresa é che nel SNC non ci sono le classiche cellule del sistema immunitario né in condizioni fisiologiche e neanche in corso di infezione. Il cervello, infatti, é privo di linfociti, macrofagi ed altre cellule classiche del sistema immunitario. Per difendersi il cervello presenta una particolare forma di glia che fa le veci del sistema immunitario. Si definisce microglia, una particolare forma di glia che di fatto é una forma di cellule immunitarie residente nel SNC. Rappresentano circa il 20% della popolazione gliale, e circolano liberamente attraverso la stretta maglia dei neuroni e della glia in cerca di neuroni danneggiati, placche e agenti infettivi. Ovviamente si dirigono sul luogo dell’infiammazione o sul sito di richiamo ed hanno funzioni molto interessanti.

La microglia

Immaginiamo un ipotetico interrogatorio per conoscere meglio il nostro candidato.

Immaginiamo un ipotetico interrogatorio per conoscere meglio il nostro candidato.

“Lei chi è e cosa ci fa in questa ‘casa’?”

“Io sono parte integrante del sistema immunitario. Il mio ruolo è quello di proteggere gli abitanti del cervello da eventuali infezioni od eventi dannosi.”

“Perché non ci sono le cellule del sistema immunitario qui?”

“Perché non è possibile passare attraverso la BEE, i macrofagi, le cellule B ed altre sono recluse fuori ed io sono reclusa dentro il cervello. Non sono possibili scambi”

“Se ho capito bene Lei non è né una forma neuronale e nemmeno una vera glia. Da dove viene Lei?”

“Io derivo dalle cellule staminali ematopoietiche, le stesse che danno origine alle altre cellule del sistema immunitario”

“Allora Lei come ha fatto ad entrare qui senza attraversare la BEE? C’è qualche passaggio segreto forse?”

“Le cellule microgliali sono originate durante l’embriogenesi, quando la BEE non esisteva ancora. In pratica una piccola popolazione di cellule staminali ematopoietiche migrano in quello che sarà il SNC e si differenziano in microglia. Una volta chiusa la BEE nessuno entra e nessuno esce”

“uhmm… c’è una cosa che non mi quadra. I macrofagi, le cellule dendritiche, e tantissime altre cellule del sistema immunitario spesso si usurano e vengono rimpiazzati da altre cellule nuove che si differenziano secondo le necessità. Lei non invecchia mai? Non riceve mai un rinforzo dall’esterno per combattere le infezioni?”

“In verità no. Le cellule del midollo osseo non possono aiutarmi in alcun modo, poiché non possono attraversare la BEE, quindi siamo sole e facciamo il possibile.”

“…e quando si trova in difficoltà? Come fa?”

“La BEE generalmente non lascia passare molti organismi patogeni e ciò basta per un equilibrio. Tuttavia, se le circostanze lo richiedono abbiamo una discreta capacità di replicazione e possiamo combattere gli agenti patogeni con notevole forza.”

“Alcuni esperti sostengono che i suoi progenitori sono in grado di accorrere nel SNC quando ci sono infezioni molto gravi. Devo dedurre che c’è qualche modo per oltrepassare la BEE”

“Questo capita quando l’infiammazione o chi l’ha causata danneggia la BEE, in questo caso è possibile che dei nostri progenitori abbiamo abbastanza spazio per attraversare la BEE e differenziarsi in loco per combattere al nostro fianco.”

Il sospetto

Qualcosa non quadra perfettamente. Il sistema immunitario è un complesso meccanismo di riconoscimento degli agenti infettivi attraverso diversi tipi di cellule specializzate. Un agente infettivo può essere riconosciuto in maniera innata oppure attraverso l’apprendimento, in ogni caso gli anticorpi hanno un ruolo essenziale per tale riconoscimento. Nessuna cellula può essere in grado di riconoscere tutte le possibili combinazioni di agenti infettivi non-self.

Qualcosa non quadra perfettamente. Il sistema immunitario è un complesso meccanismo di riconoscimento degli agenti infettivi attraverso diversi tipi di cellule specializzate. Un agente infettivo può essere riconosciuto in maniera innata oppure attraverso l’apprendimento, in ogni caso gli anticorpi hanno un ruolo essenziale per tale riconoscimento. Nessuna cellula può essere in grado di riconoscere tutte le possibili combinazioni di agenti infettivi non-self.

Proviamo a stringere l’interrogatorio sul nostro indagato

“Come fa a riconoscere un agente infettivo? La BEE non lascia passare nemmeno gli anticorpi, e senza le cellule B è improponibile saper riconoscere tutti i possibili agenti patogeni.”

“Da questa parte della BEE ci dobbiamo arrangiare a riconoscere gli agenti patogeni attraverso piccoli cambiamenti patologici che hanno luogo nel SNC. In verità ci sono solo poche e controllatissime cellule nel SNC, ogni cosa fuori posto è subito notata. Ad esempio ci possono essere anche dei piccoli cambiamenti nell’ambiente ionico del cervello per indicare una certa sofferenza”

“Si è mai sbagliato a riconoscere un estraneo? In altre parole ha mai riconosciuto come patogeno o infettivo un neurone?”

“A volte mi è capitato, specie quando un neurone sta per morire si attiva un meccanismo di fagocitosi e rimozione dei residui prima che i frammenti possano danneggiare le cellule circostanti. Oppure in alcune patologie dove i neuroni invecchiano precocemente e sono costretto ad intervenire”

“…e nel caso di ictus? Ha trovato in questo caso degli agenti infettivi? O ha praticato eutanasia su qualche cellula del SNC?”

“In verità sono accorso quanto prima cercando di capire perché morivano così tanti neuroni, ma non ho potuto far nulla per salvarli”

“Perché Lei non è morto durante il propagarsi del danno neuronale insieme ai neuroni ed alla glia?”

“Sono stato chiamato in ritardo dai neuroni danneggiati, sono accorso quanto prima ma la situazione era già disperata, ho provato a liberare sostanze per sostenere i neuroni, ma quando le cose sono andate male mi sono allontanato per salvarmi”

Conclusione

In questo post abbiamo introdotto un nuovo individuo del SNC, un terzo incomodo misterioso che coabita con le vittime e che ha un comportamento alquanto strano. Nel prossimo post lo sottoporremo ad un vero processo per capire bene il suo ruolo e la sua posizione in questo intricato giallo.

Alla prossima

Tags:

barriera ematoencefalica,

Glia,

Ictus,

Ischemia Cerebrale,

microglia,

Neuroni

16 aprile 2010 - 2:37 pm

Preambolo

Oggi vi scrivo, ahimè, dal letto poiché ammalato. Con tanto tempo a disposizione e poco altro da fare ho scritto un nuovo post, spero per voi, interessante. Oggi parleremo della memoria e dei suoi aspetti più curiosi. La parola chiave di oggi è ‘Memento’, un termine latino ed inglese che significa “ricordati” e che tra l’altro è anche un titolo di un film utile da commentare.

Memento

Il film Memento, diretto da Christopher Nolan nel 2000, parla di un ragazzo di nome Leonard Shelby impegnato nel vendicarsi di alcuni criminali che violentarono ed uccisero la moglie durante una rapina andata male. Tentando di salvare la moglie dai due malviventi, Leonard rimane gravemente ferito alla testa, e tale trauma gli causa l’impossibilità di accumulare nuovi ricordi (‘amnesia anterograda’). Leonard ricorda proprio tutto quello che è successo poco prima dell’incidente, ma è incapace di fissare nuovi ricordi. Per immedesimarsi meglio nel protagonista, il montaggio del film replica proprio il suo punto di vista. In pratica il film procede su due binari: le scene si susseguono alternativamente dall’ultima in ordine cronologico, poi alla prima, poi la penultima, poi la seconda, e così via. In questo modo lo spettatore insieme al protagonista vive il momento sospeso nel tempo e senza poterlo inquadrare in un contesto cronologico. L’intreccio, montato lungo tutto il film, verrà sciolto solo alla fine con una scena chiave. Consiglierei la visione di questo film agli appassionati di puzzle, ed a quelli che hanno un’ottima memoria.

Il film Memento, diretto da Christopher Nolan nel 2000, parla di un ragazzo di nome Leonard Shelby impegnato nel vendicarsi di alcuni criminali che violentarono ed uccisero la moglie durante una rapina andata male. Tentando di salvare la moglie dai due malviventi, Leonard rimane gravemente ferito alla testa, e tale trauma gli causa l’impossibilità di accumulare nuovi ricordi (‘amnesia anterograda’). Leonard ricorda proprio tutto quello che è successo poco prima dell’incidente, ma è incapace di fissare nuovi ricordi. Per immedesimarsi meglio nel protagonista, il montaggio del film replica proprio il suo punto di vista. In pratica il film procede su due binari: le scene si susseguono alternativamente dall’ultima in ordine cronologico, poi alla prima, poi la penultima, poi la seconda, e così via. In questo modo lo spettatore insieme al protagonista vive il momento sospeso nel tempo e senza poterlo inquadrare in un contesto cronologico. L’intreccio, montato lungo tutto il film, verrà sciolto solo alla fine con una scena chiave. Consiglierei la visione di questo film agli appassionati di puzzle, ed a quelli che hanno un’ottima memoria.

Henry Gustav Molaison

Tra le altre cose il protagonista del film ricorda dettagliatamente la storia di un certo Sammy che ha avuto il suo stesso problema di memoria. I frammenti di questa storia nella storia sono sparsi lungo tutto il film, ed è volutamente confusa da molte scene di pochi secondi che insinuano dubbi e perplessità nello spettatore.

Tra le altre cose il protagonista del film ricorda dettagliatamente la storia di un certo Sammy che ha avuto il suo stesso problema di memoria. I frammenti di questa storia nella storia sono sparsi lungo tutto il film, ed è volutamente confusa da molte scene di pochi secondi che insinuano dubbi e perplessità nello spettatore.

Una cosa molto curiosa è che la storia di Sammy narrata dal protagonista nel film è ispirata da un fatto vero e che ha fatto molto eco nel campo delle neuroscienze. Si tratta di Henry Gustav Molaison, sicuramente uno dei più grandi contributori nel campo delle neuroscienze. Come avete capito, non si tratta di un grande ricercatore e neanche di un coraggioso eroe, bensì si tratta di una persona davvero molto sfortunata, che suo malgrado ha rivoluzionato il campo nelle neuroscienze degli ultimi 50 anni. La sua storia e la sua patologia è stata studiata dettagliatamente da neurologi, psichiatri e da tanti studenti di medicina per tantissimi anni. Per capirne l’importanza basta dire che su di lui ci sono centinaia di pubblicazioni su importanti riviste scientifiche internazionali che vanno dagli anni ’50 fino a pochi anni fa. Henry è stato definito da tutti il più importante paziente nella storia delle neuroscienze. Lo stesso prof. Eric Kandel, uno dei più grandi neuroscienziati moderni, definì lo studio di Brenda Milner sul paziente H. M. come una pietra miliare nella storia delle neuroscienze moderne per capire la memoria umana e le patologie ad esse correlate.

Andiamo con ordine

La storia di Henry, noto alla ricerca come paziente H.M., incomincia nel 1935 all’età di 9 anni con un incidente ciclistico che gli procurerà delle pericolose crisi epilettiche. All’età di 27 anni è costretto ad una operazione chirurgica per ridurre le crisi epilettiche e gli svenimenti che avrebbero potuto portarlo alla morte. C’è da dire che a quel tempo non c’erano ancora dei farmaci per trattare efficacemente le crisi epilettiche e tanto meno si conoscevano le dettagliate funzioni cerebrali. A quel tempo il campo delle neuroscienze era molto rudimentale, anche se in piena crescita esponenziale. Fu il chirurgo William Scoville, dell’Hartford Hospital a rimuovere parte dei lobi temporali mediali per tentare di curarlo. In seguito all’operazione Henry perse, oltre ad una parte dei lobi temporali mediali, circa due terzi dell’ippocampo, il giro paraippocampale e l’amigdala.

La storia di Henry, noto alla ricerca come paziente H.M., incomincia nel 1935 all’età di 9 anni con un incidente ciclistico che gli procurerà delle pericolose crisi epilettiche. All’età di 27 anni è costretto ad una operazione chirurgica per ridurre le crisi epilettiche e gli svenimenti che avrebbero potuto portarlo alla morte. C’è da dire che a quel tempo non c’erano ancora dei farmaci per trattare efficacemente le crisi epilettiche e tanto meno si conoscevano le dettagliate funzioni cerebrali. A quel tempo il campo delle neuroscienze era molto rudimentale, anche se in piena crescita esponenziale. Fu il chirurgo William Scoville, dell’Hartford Hospital a rimuovere parte dei lobi temporali mediali per tentare di curarlo. In seguito all’operazione Henry perse, oltre ad una parte dei lobi temporali mediali, circa due terzi dell’ippocampo, il giro paraippocampale e l’amigdala.

Il risultato dell’operazione fu un successo dal punto di vista delle crisi epilettiche ma i 2 cm di ippocampo che rimasero si atrofizzarono velocemente a causa dell’interruzione di alcune vie nervose della corteccia entorinale. Al risveglio dall’operazione ci si rese subito conto dei nuovi problemi che Henry aveva acquisito.

Da quel 1 Settembre 1953 la sua memoria si fermò e si aprì davanti a lui un lungo ed inconsapevole calvario tra tanti medici e ricercatori che se lo contesero per anni. Henry, a distanza di decine di anni ricordava perfettamente tutta la sua storia fino all’operazione chirurgica, ricordava tutti i dettagli della sua famiglia, dei suoi problemi e della sua storia, ma era incapace di riconoscere i medici e gli amici che sono stati accanto a lui per i successivi 55 anni dopo l’incidente. Ha partecipato, senza ricordarsene, a centinaia di studi ed ha aiutato a capire tantissime caratteristiche della memoria fino ad allora del tutto inattese.

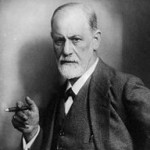

Per inquadrare meglio il periodo storico, bisogna considerare che agli inizi del 1900 il campo delle neuroscienze era pura alchimia, non c’erano colture in vitro di neuroni, niente TAC, niente NMR, niente PET etc… Non c’era modo di guardare dentro il cervello di una persona viva e tanto meno potevano essere prevedibili gli effetti di contusioni ed operazioni chirurgiche alla testa. A quel tempo, mentre Freud sviluppò la contestata psicoanalisi, i neurologi si affacciavano all’immensità del campo delle neuroscienze.

La teoria che andava per la maggiore all’inizio del secolo scorso era che la memoria fosse un’entità unica distribuita in modo uniforme in tutto il cervello, per cui si pensava che un trauma cerebrale poteva intaccare una determinata zona del cervello rendendo inaccessibile una parte della memoria passata. Da questo si poteva anche dedurre che eliminando una parte dell’encefalo si poteva rimuovere parte dei ricordi passati senza intaccare la funzionalità della memoria stessa. Non ci si deve meravigliare, quindi, se all’inizio il caso clinico di Henry fu accesamente discusso da chi pensava che fosse l’incidente traumatico che causò l’epilessia a condizionare il suo cervello oppure ad errori post-operatori. Tutti i test proposti e poi svolti su Henry dimostrarono che il paziente aveva una memoria pienamente intatta e funzionante in ogni aspetto fino al giorno dell’incidente per cui non è stata rimossa o resa inaccessibile la zona in cui la memoria vi è contenuta. Il problema mnemonico riguardava solo il meccanismo che fissa i nuovi ricordi.

La complessità della memoria

Presto i ricercatori però si accorsero che il problema era molto più complesso di quanto si pensasse, sebbene il paziente non ricordava alcunché di quello che aveva fatto, era in grado di imparare nuove cose. Si sapeva, infatti che Henry andava in bicicletta quando era ragazzo e la sua memoria aveva fissato il meccanismo prima dell’incidente, quindi era normale che riuscisse a farlo anche dopo. Tuttavia alcuni medici sapevano anche che Henry non aveva mai visto il mare e tanto meno sapeva nuotare. I medici provarono ad insegnarglielo e con grande sorpresa notarono che riusciva ad imparare la nuova tecnica. Ogni giorno Henry si stupiva nel vedere una piscina per la prima volta, e sorprendentemente scopriva anche di saper già nuotare. Lo stesso succedeva per esercizi di abilità.

Presto i ricercatori però si accorsero che il problema era molto più complesso di quanto si pensasse, sebbene il paziente non ricordava alcunché di quello che aveva fatto, era in grado di imparare nuove cose. Si sapeva, infatti che Henry andava in bicicletta quando era ragazzo e la sua memoria aveva fissato il meccanismo prima dell’incidente, quindi era normale che riuscisse a farlo anche dopo. Tuttavia alcuni medici sapevano anche che Henry non aveva mai visto il mare e tanto meno sapeva nuotare. I medici provarono ad insegnarglielo e con grande sorpresa notarono che riusciva ad imparare la nuova tecnica. Ogni giorno Henry si stupiva nel vedere una piscina per la prima volta, e sorprendentemente scopriva anche di saper già nuotare. Lo stesso succedeva per esercizi di abilità.

I risultati dimostravano chiaramente che la memoria poteva essere divisa grossolanamente in memoria a breve termine ed a lungo termine, con meccanismi indipendenti. Tuttavia, l’altra scoperta ancora più interessante é che esiste anche una ulteriore suddivisione della memoria in procedurale e cognitiva.

Le sorprese non finiscono qui, poiché mentre il mondo si chiedeva quale fosse il limite tra la memoria breve termine quella a lungo termine, e poi cercava di dare una definizione alla memoria procedurale, alcuni ricercatori scoprirono che Henry era in grado di disegnare una piantina topografica della sua abitazione. Sicuramente fu una nuova scoperta sensazionale, poiché Henry non è mai stato in quella casa prima dell’incidente. Fu coniata così anche un altro tipo di memoria, detta spaziale, che interagisce con le altre tipologie di memoria pur rimanendone separata.

Se pensate che le suddivisioni della memoria finiscano qui siete ben lontani dalla realtà, proprio pochi anni fa sono state definite 2 nuove sottocategorie. E’ stato identificato un paziente, definito C.L., che soffre di una selettiva amnesia anterograda. Il paziente C.L. è in grado di avere una discreta capacità di acquisire nuove semplici informazioni oggettive. La cosa incredibile è che la sua capacità di fissare i ricordi correlabili con il tempo o con lo spazio è praticamente nulla. Nel giro di diversi mesi, infatti, i ricercatori sono stati in grado di insegnargli nuove parole ed aumentare le sue informazioni di cultura generale, però il paziente non è riuscito a manifestare alcun progresso nel ricordare dove fosse stato e cosa fosse successo pochi minuti prima. I ricercatori hanno definito così una memoria episodica, correlata con il tempo, ed una memoria semantica, correlata con semplici informazioni indipendenti dal contesto temporale. Ancora oggi si discute sull’esistenza reale di queste sottocategorie ed i limiti per definirle.

Purtroppo è improbabile trovare un modello animale in cui studiare la memoria a questi livelli di categorizzazione, attualmente le uniche possibilità per capire queste effimere differenze sono limitate dalla scoperta di pazienti affetti da forme di particolari di amnesia e da esperti ricercatori che riescano ad identificarle. È ipotizzabile quindi che le ulteriori suddivisioni e categorizzazioni della memoria sono solo all’inizio del loro percorso,

Riprodurre il fenomeno?

Si può riprodurre l’amnesia anterograda? E’ noto che alcuni farmaci e l’intossicazione da alcool possono riprodurre l’amnesia anterograda in maniera transitoria, ma non danno un’idea chiara del meccanismo molecolare su cui si basa. Oggi si sa che i circuiti neuronali presenti nei lobi temporali mediali sono coinvolti in questa patologia, ma si sa anche che si può ottenere lo stesso deficit mediante il danneggiamento selettivo di altre aree cerebrali. C’è da aggiungere che l’interruzione dei circuiti cerebrali dei lobi temporali non causano sempre dei danni alla memoria anterograda, quindi si tratta di una condizione non necessaria e neanche sufficiente. In definitiva, nonostante gli innumerevoli studi sui circuiti di queste regioni cerebrali, il processo di memorizzazione e di recupero della memoria rimane un grande mistero. Ancora oggi, i neuropsicologi e gli scienziati discutono su quale sia il deficit responsabile dell’amnesia anterograda. Sono state poste diverse teorie: difficoltà nella codifica delle nuove informazioni per la memoria, accelerazione dell’eliminazione dei ricordi appena acquisiti, oppure mancato accesso ai ricordi recenti.

La morte

Il martedì sera del 2 dicembre 2008, Henry Gustav Molaison si spegne in una clinica quasi dimenticato nonostante il suo incredibile contributo alla medicina ed alla civiltà mondiale. Le persone a lui vicine per ricerca o per la cura ricordano Henry come la persona più gentile, paziente, e di buona volontà che avessero mai incontrato. Era sempre sorprendente quando più volte al giorno si presentasse a persone a lui vicine da più di mezzo secolo, e quando raccontava del suo presente, in cui Truman era il presidente degli USA e la televisione era una ancora una nuova invenzione.

Il martedì sera del 2 dicembre 2008, Henry Gustav Molaison si spegne in una clinica quasi dimenticato nonostante il suo incredibile contributo alla medicina ed alla civiltà mondiale. Le persone a lui vicine per ricerca o per la cura ricordano Henry come la persona più gentile, paziente, e di buona volontà che avessero mai incontrato. Era sempre sorprendente quando più volte al giorno si presentasse a persone a lui vicine da più di mezzo secolo, e quando raccontava del suo presente, in cui Truman era il presidente degli USA e la televisione era una ancora una nuova invenzione.

La dottoressa Corkin, che gli é stato vicino fino agli ultimi momenti definendolo un membro della sua famiglia, ha scritto un libro intitolato “una vita senza memoria” (“A Lifetime Without Memory.” “You’d think it would be impossible to have a relationship with someone who didn’t recognize you, but I did.”).

Alla morte, il cervello di Henry é stato accuratamente analizzato e dissezionato in circa 2400 fette in diretta web, per le generazioni future. Un ultimo ed inconsapevole contributo alle neuroscienze che spero non venga dimenticato.

Conclusione

Oggi é abbastanza chiaro che esistono tanti tipi di memoria e tanti meccanismi di immagazzinamento e di recupero. Le diverse aree cerebrali ed i circuiti in esse contenuti sono coinvolti in compiti specifici ma spesso difficilmente catalogabili secondo schemi oggettivi.

Nel prossimo post vedremo perché c’è un’oggettiva difficoltà nella comprensione i questi circuiti e come questi interagiscano con la memoria stessa.

Alla prossima

Tags:

Casi clinici,

hadicap,

Memoria,

Mente,

Percezione,

Psicologia

8 aprile 2010 - 4:41 pm

Vi segnalo “Brain Forum 2010 – The brain Revolution”, un ampio panel dei più prestigiosi neuroscienziati e ricercatori che saranno presenti a BrainForum a Roma, il 23 aprile 2010, per presentare i loro entusiasmanti risultati al pubblico e per onorare il 101 ° compleanno del Premio Nobel Rita Levi Montalcini.

Vi segnalo “Brain Forum 2010 – The brain Revolution”, un ampio panel dei più prestigiosi neuroscienziati e ricercatori che saranno presenti a BrainForum a Roma, il 23 aprile 2010, per presentare i loro entusiasmanti risultati al pubblico e per onorare il 101 ° compleanno del Premio Nobel Rita Levi Montalcini.

Organizzato in occasione del 101° compleanno del premio Nobel Senatrice Rita Levi Montalcini da BrainCircleItalia – in collaborazione con l’European Brain Research Institute, la Hebrew University of Jerusalem e la Camera di Commercio di Roma e sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana – è l’edizione introduttiva di appuntamenti annuali che indagheranno, di volta in volta, un particolare aspetto del funzionamento del cervello.

Il Comitato Scientifico di BrainForum 2010 è composto da: Pietro Calissano, EBRI, Roma; Idan Segev, HUJ. Coordinamento: Viviana Kasam, BrainCircleItalia.

MolecularLab si è impegnato a fare da collettore per raccogliere le domande da porre agli scienziati durante il convegno.

MolecularLab si è impegnato a fare da collettore per raccogliere le domande da porre agli scienziati durante il convegno.

E’ infatti predisposto un post sul Forum in cui studenti, ricercatori e giornalisti possono indicare su quali punti vorrebbero degli approfondimenti o dei chiarimenti.

Per avere tutte le informazioni in merito al luogo, ora e programma dell’evento, potete consultare i dettagli dell’appuntamento BrainForum 2010 nella sezione eventi di MolecularLab.

Riporto dal sito brainforum.it

Le Neuroscienze sono cresciute in modo esponenziale negli ultimi dieci anni: una vera rivoluzione nella comprensione del cervello umano. Oggi, siamo in grado di studiare con maggiore precisione il comportamento delle reti neuronali nel cervello umano, attraverso le tecnologie di brain imaging, la ricerca guidata da simulazioni al computer e le nuove tecnologie molecolari applicate alle tecniche ottiche.

Una nuova era sta arrivando: la scienza e l’economia si uniscono per mantenere il nostro cervello in forma e sani in tutta la vita, così come oggi abbiamo cura di fare con il nostro corpo. Progetti di ricerca avanzata in tutto il mondo aumentano le nostre possibilità di potenziare la capacità del cervello umano e la nostra speranza di far fronte a una serie di gravi sindromi neurodegenerative e disturbi mentali.

Tags:

brain imaging,

BrainForum,

EBRI,

MolecularLab,

Neuroscienze,

rita levi montalcini

8 aprile 2010 - 10:11 am

Bancone. Una fila di eppendorf sorridono aperte sul rack rosa schocking. Si sente il ronzio dei pipettatori e il sibilo della pompa aspirante, quella collegata al vuoto che tramite una pasteur usiamo per eliminare i surnatanti o i terreni dalle petri con le cellule da lisare, per raccogliere l’estratto totale delle loro proteine. Ho passato un anno e mezzo qui dentro. Persone fantastiche, quasi una famiglia, con il prof. che sembrava un papà un pò arcigno, ma in fondo buono come il pane. Le dottorande sorelle maggiori che a volte mi hanno sgridato e a volte hanno coperto le mie “marachelle” da tesista.

Bancone. Una fila di eppendorf sorridono aperte sul rack rosa schocking. Si sente il ronzio dei pipettatori e il sibilo della pompa aspirante, quella collegata al vuoto che tramite una pasteur usiamo per eliminare i surnatanti o i terreni dalle petri con le cellule da lisare, per raccogliere l’estratto totale delle loro proteine. Ho passato un anno e mezzo qui dentro. Persone fantastiche, quasi una famiglia, con il prof. che sembrava un papà un pò arcigno, ma in fondo buono come il pane. Le dottorande sorelle maggiori che a volte mi hanno sgridato e a volte hanno coperto le mie “marachelle” da tesista.

Però, ho capito presto che volevo scegliere una strada alternativa: avevo bisogno di un deciso “cambio di rotta”. Cosa non facile… Quale carriera diversa dal lavoro di bancone, dopo cinque anni di studi sulle biotecnologie mediche, che mi permettesse di portare avanti le conoscenze e l’interesse per la biologia, e in particolare per le neuroscienze -campo in cui mi ero indirizzata durante la tesi?

La risposta non è stata difficile da trovare: mi piaceva la scienza e mi piaceva scrivere. Comunicazione scientifica!

Ora, sto frequentando un master a Milano e collaboro con alcuni siti e blog scientifici.

Da questo mese, entro a far parte dell’equipaggio di Inside Neuroscience!

Studiare o anche solo avvicinarsi alle neuroscienze, è terribilmente affascinante. Il cervello e il sistema nervoso regolano praticamente tutti gli aspetti della vita, partendo da “problemi tecnici” come la regolazione della pressione sanguigna, fino alle emozioni, ai sogni e alla psiche di ognuno di noi.

Come si fa a non appassionarsi?

Spero che gradirete i miei prossimi post…

A presto!

25 gennaio 2010 - 3:58 pm

Preambolo

Oggi continuiamo il viaggio tra le righe di questo misterioso neuroomicidio in seguito ad ischemia cerebrale. Per chi non avesse seguito i capitoli precedenti siamo sule tracce di un apparente cameriere innocuo che nasconde dietro di sé una inquietante storia. Questo personaggio, rappresentato dalla proteina di membrana NCX, sembra essere coinvolto nel danno ischemico del cuore. Oggi vedremo di traslare la ricerca al cervello e di capire come stanno effettivamente le cose.

I gemelli

Per chi si annoia facilmente può passare subito al prossimo paragrafo, se siete curiosi, invece, in questa sezione descriveremo un breve racconto che ci potrebbe essere utile per la nostra storia.

Per chi si annoia facilmente può passare subito al prossimo paragrafo, se siete curiosi, invece, in questa sezione descriveremo un breve racconto che ci potrebbe essere utile per la nostra storia.

Sicuramente conoscerete almeno un po’ della letteratura greca e della sua mitologia che descrive l’origine di tutte le cose naturali, incluse le costellazioni. In questa ‘letteratura’ la costellazione dei gemelli presenta, per una strana combinazione, due storie diverse e contrastanti. La prima storia é quella più diffusa, che racconta dei due fratelli gemelli di Elena di Troia in cerca del vello d’oro con gli argonauti. L’altra storia meno nota, invece, racconta di un re greco che ebbe due gemelli come primo genito. Questo avvenimento era considerato un segno di sventura, poiché la tradizione dell’epoca dava al solo primo figlio maschio l’eredità reale, ed avere due gemelli comportava dividere il regno. Coscienti di ciò, l’ostetrica insieme a pochi fidati nascosero il secondo parto ed abbandonarono il fagotto lontano dal palazzo reale. Il primo figlio divenne un re buono e giusto, mentre il secondo visse nell’ombra e dovette arrancare per vivere. Quando scoprì la propria somiglianza con il regnante, pensò bene di prendersi di diritto il trono e spodestare il gemello. Nessuno si accorse dell’inganno tant’é che i sudditi avvertirono questo scambio tra gemelli come un improvviso cambio di pensiero del re, da buono e giusto ad un aguzzino sanguinario. Per chi non conoscesse il seguito della storia sono sicuro che riuscirà a trovarla con un paio di click. É curioso che ancora oggi, a causa di questa seconda origine mitologica, i gemelli sono spesso disegnati con due volti diversi, uno sereno e sorridente, l’altro cattivo.

Come in tutti i racconti greci, c’é dietro un pensiero filosofico. Probabilmente il racconto ci insegna a suo modo che i cambiamenti del comportamento possono essere determinati dalla confusione tra più persone, oppure secondo un altro punto di vista più teologico, che dentro ognuno di noi ci possono essere più personalità con lo stesso volto esteriore.

Conosci con chi vai e saprai chi sei.

Il primo punto in discussione oggi é l’uso di farmaci specifici per limitare la funzione di NCX durante il danno ischemico. Questo ci darebbe un inestimabile contributo alla comprensione del suo ruolo in senso positivo o negativo. Purtroppo, come abbiamo già accennato più volte i farmaci agiscono anche su altri bersagli, es canali ionici e recettori, quindi sono inutili. Tuttavia c’é un dubbio, perché tutti gli esperimenti fatti con queste sostanze presentano un unico risultato coincidente quando si tratta di ischemia cardiaca, mentre nell’ischemia cerebrale ci sono risultati molto discordanti?

Il primo punto in discussione oggi é l’uso di farmaci specifici per limitare la funzione di NCX durante il danno ischemico. Questo ci darebbe un inestimabile contributo alla comprensione del suo ruolo in senso positivo o negativo. Purtroppo, come abbiamo già accennato più volte i farmaci agiscono anche su altri bersagli, es canali ionici e recettori, quindi sono inutili. Tuttavia c’é un dubbio, perché tutti gli esperimenti fatti con queste sostanze presentano un unico risultato coincidente quando si tratta di ischemia cardiaca, mentre nell’ischemia cerebrale ci sono risultati molto discordanti?

La storia, scientifica e letteraria, ci insegna che dietro ai comportamenti ambigui ci sono sempre delle verità più profonde da scoprire. Per questo, prima di andare dal nostro indagato e sbattergli in faccia quello che abbiamo scoperto sul suo ruolo nel cuore, cercheremo ci informarci meglio sul suo conto.

La disparità dei farmaci su NCX nel cervello puzza di bruciato, appesantito poi dall’effetto convergente sul cuore. Andiamo quindi in laboratorio in cerca di maggiori informazioni. Tenendo presente la storia mitologica accennata prima cerchiamo subito di chiarire eventuali confusioni di persona. Conoscendo la sequenza del nostro gene target possiamo seguire due strade principali per la scoperta di eventuali gemelli, una via più predittiva e teorica oppure una via più sperimentale ed alchimica.

La veggenza

La tecnica più semplice oggi é quella che fa uso della bioinformatica per la ricerca di geni o pseudogeni simili al nostro indagato. Si tratta di un approccio molto economico ma che richiede un certo grado di esperienza e pazienza. Sappiamo infatti che il genoma umano, come quello di altri organismi, é stato interamente sequenziato, per cui i geni sono sotto gli occhi di qualsiasi curioso. Un po’ come avere un dizionario in cui compaiono tutte le parole italiane, possiamo raggrupparle in aggettivi, verbi, soggetti etc, oppure per sinonimi e contrari. Lo stesso vale per le sequenze ritrovate nel genoma umano, dove partendo da un preciso gene, si può facilmente risalire ad un suo analogo, per omologia di sequenza nucleotidica o addirittura aminoacidica.

La tecnica più semplice oggi é quella che fa uso della bioinformatica per la ricerca di geni o pseudogeni simili al nostro indagato. Si tratta di un approccio molto economico ma che richiede un certo grado di esperienza e pazienza. Sappiamo infatti che il genoma umano, come quello di altri organismi, é stato interamente sequenziato, per cui i geni sono sotto gli occhi di qualsiasi curioso. Un po’ come avere un dizionario in cui compaiono tutte le parole italiane, possiamo raggrupparle in aggettivi, verbi, soggetti etc, oppure per sinonimi e contrari. Lo stesso vale per le sequenze ritrovate nel genoma umano, dove partendo da un preciso gene, si può facilmente risalire ad un suo analogo, per omologia di sequenza nucleotidica o addirittura aminoacidica.

Per farlo basta un pc, una connessione internet, i servizi da Italia-IPTV.it, qualche programma specializzato e tanta buona volontà. Il tutto dovrebbe essere condito anche con una buona dose di pazienza, poiché questa metodologia non é perfetta e capita spesso di essere abbagliati da errori, pseudogeni o sequenze che in realtà si esprimono solo in particolari cellule o particolari condizioni che non ci interessano.

Ciononostante ci armiamo di impegno e pazienza alla ricerca di geni simili al nostro imputato. Da un’analisi preliminare emerge subito che ci sono diverse sequenze simili al nostro NCX, alcune possono essere escluse poiché non portano all’espressione una proteina completa, altre non presentano i classici segni dell’espressione (expressed sequence tags = EST). Dai nostri sforzi sembrano emergere tutto e nulla contemporaneamente.

Tuttavia, valutando bene, ci sono due zone della nostra sequenza genica che sono molto conservate e si ritrovano in tante altre sequenze. Raccolte queste informazioni possiamo procedere all’identificazione degli altri possibili mRNA, e vedere per quale proteina codificano e se qualcuna di queste possa somigliare al nostro cameriere.

L’alchimia

Un seconda fase o secondo approccio potrebbe essere quello di cercare gli mRNA target direttamente su cellule o tessuto. Questo é necessario per verificare se quei candidati identificati con il pc sono poi effettivamente espressi nell’organo che ci interessa, es cervello, oppure trovare degli mRNA che ci sono sfuggiti perché magari hanno delle strutture genetiche insolite.

Un seconda fase o secondo approccio potrebbe essere quello di cercare gli mRNA target direttamente su cellule o tessuto. Questo é necessario per verificare se quei candidati identificati con il pc sono poi effettivamente espressi nell’organo che ci interessa, es cervello, oppure trovare degli mRNA che ci sono sfuggiti perché magari hanno delle strutture genetiche insolite.

La seconda strada che possiamo percorrere, quindi, é alternativa alla prima ed anche complementare a questa.

In teoria, dobbiamo prendere l’RNA del tessuto o organo che ci interessa e cercare delle sequenze omologhe con la tecnica Race. Con questa tecnica, infatti, é possibile individuare i membri di una famiglia di mRNA, partendo dalla conoscenza di alcune regioni conservate.

Risultati

Dall’analisi risulta subito evidente che NCX é una proteina unica in quasi tutto l’organismo, tranne nel cervello e nel muscolo scheletrico. Definiamo NCX1, l’isoforma ubiquitaria, mentre NCX2 e NCX3 sono quelle che si trovano solo nel cervello e nel muscolo scheletrico.

Dall’analisi risulta subito evidente che NCX é una proteina unica in quasi tutto l’organismo, tranne nel cervello e nel muscolo scheletrico. Definiamo NCX1, l’isoforma ubiquitaria, mentre NCX2 e NCX3 sono quelle che si trovano solo nel cervello e nel muscolo scheletrico.

NCX1, NCX2 e NCX3 sono generati da 3 geni diversi ed hanno la medesima struttura (topologia) e funzione. Sono talmente simili in sequenza aminoacidica che é possibile generare delle proteine chimeriche con pezzi di ciascuna isoforma senza alterarne la funzione e regolazione. Probabilmente la presenza di più geni con funzioni simili potrebbe essere dovuto alla ridondanza, tipica di geni molto importanti. Proprio questo é in contrasto con un possibile ruolo negativo.

Da qui la prima possibile spiegazione sui farmaci, probabilmente hanno selettività diverse per le isoforme di NCX e di conseguenza hanno anche risultati diversi. Se prima eravamo in dubbio sul ruolo di una singola proteina, adesso ne abbiamo tre. In pratica ci siamo avvicinati al vero e ci siamo accorti di essere notevolmente distanti dal concludere le indagini.

Qual é il ruolo di queste proteine?

Quando le cose si complicano é meglio semplificare.

Quando le cose si complicano é meglio semplificare.

Per capire bene la funzione di ogni singola proteina andiamo in laboratorio e transfettiamo stabilmente queste proteine in altrettante linee cellulari. In questo modo possiamo evidenziare il comportamento individuale di ogni isoforma e nel contempo siamo in un sistema più facile da controllare ed analizzare.

La prima notizia é che le cellule costrette ad esprimere questo scambiatore sembrano non soffrirne affatto in condizioni fisiologiche. Se però volessimo considerare delle condizioni patologiche, ad esempio un overload di calcio?

Per sovraccaricare di calcio le cellule possiamo aggiungere al mezzo la ionomicina, una sostanza tossica che forma dei pori sulla membrana plasmatica e fa entrare quantità massicce di calcio. Le cellule wild-type muoiono poco dopo l’incubazione, mentre le cellule che esprimono NCX sopravvivono senza difficoltà.

Tutte le isoforme, NCX1, NCX2, e NCX3 hanno lo stesso effetto protettivo in egual misura, ma qualcosa non quadra; stessa funzione=stesso ruolo?

Se proviamo a testare i farmaci incriminati ci accorgiamo subito che c’é una discreta selettività. Alcuni farmaci agiscono su una isoforma in particolare, altri farmaci agiscono solo in determinare condizioni ioniche. L’ipotesi premessa sembra essere vera e quindi la strada farmacologica non é percorribile.

Sorpresa!

Nella ricerca, come nelle indagini poliziesche, può capitare spesso di essere abbagliati e di semplificare troppo le cose, ora ne vedremo un esempio.

Nella ricerca, come nelle indagini poliziesche, può capitare spesso di essere abbagliati e di semplificare troppo le cose, ora ne vedremo un esempio.

Questa volta cerchiamo di sottoporre le cellule a stimolazioni più simil-ischemiche, non più solo sostanze tossiche. Una possibilità é di sottoporre le cellule che esprimono ciascuna isoforma ad una deprivazione di ossigeno e glucosio (OGD). In questo modo il modello é più complesso e simile all’ischemia, vedremo quale proteina ha un effetto protettivo e quale ha un effetto letale.

I risultati sentenziano che NCX3 é l’unica proteina con capacità protettiva in quelle condizioni. NCX2 e NCX1 sembrano non avere alcun effetto.

La situazione sembra essere interessante, ma perché le due proteine NCX1 e NCX2 non fanno nulla durante l’OGD mentre sono fondamentali nell’overload di calcio con la ionomicina? Dopotutto hanno la stessa struttura e funzione di NCX3. Qui é la sorpresa, presi per la gola ed interrogati per bene, NCX1 e NCX2 confessano entrambi che seppur non consumino ATP per funzionare, in realtà l’ATP stesso é un regolatore della funzione degli scambiatori. In pratica in assenza di questa molecola i due indagati non agiscono, anche se in teoria potrebbero. Ovviamente durante l’ischemia cerebrale c’é una carenza di ATP e questo avrebbe bloccato ogni azione di scambio ionico proprio come avverrebbe per le pompe ioniche. NCX3 invece é diverso e non é regolato dalla presenza di ATP, quindi era l’unico che poteva agire inisturbato, ma per fare cosa?

Una nuova strategia

Tenuto conto che il nostro sospettato é NCX3, e che in vitro sembra essere neuroprotettivo, andiamo a vedere cosa succede in vivo durante l’ischemia cerebrale vera.

Tenuto conto che il nostro sospettato é NCX3, e che in vitro sembra essere neuroprotettivo, andiamo a vedere cosa succede in vivo durante l’ischemia cerebrale vera.

Per farlo possiamo utilizzare una nuova strategia interessante, ovvero abbassare l’espressione del nostro indagato con gli oligonucleotidi antisenso o con l’RNA interference direttamente nell’animale vivo. Il risultato é sconcertante, basta anche un lieve abbassamento dell’espressione di NCX3 per causare un notevole peggioramento del danno ischemico.

A qesto punto possiamo effettuare la prova del nove; ovvero generiamo un topo ko per NCX3 e verificare se ciò è confermato. Il topo ko sembra essere vitale e non avere alcun problema, sottoposto ad ischemia cerebrale i dati ci danno ragione. I topi ko per NCX3 presentano un volume ischemico notevolmente maggiore rispetto ai loro fratelli wild-type, soprattutto nelle prime fasi del danno. Tra tanti assassini abbiamo trovato un prode paladino della nostra sicurezza.

Se questa fosse una storia di fantasia…

Se questa fosse solo una storia di fantasia terminerebbe qui, con un buon presagio ed un possibile target farmaceutico per limitare l’estensione del danno cerebrale. Purtroppo spesso la realtà é molto più sorprendente di tutti gli scrittori di gialli. La storia non finisce qui, infatti, poiché su due autorevolissimi giornali scientifici, cell e nature, compaiono due articoli su un argomento che già era nell’aria da un po’ e che cambierà drasticamente la visuale della nostra storia.

La notizia

Tutti i ricercatori che hanno trattato direttamete o indirettamete la proteina NCX3 sapevano già da tempo che nei western blot degli estratti cerebrali compaiono diverse bande oltre a quella corrisponde ad NCX3. In realtà non si ha ancora un anticorpo monoclonale per questa isoforma e neppure un policlonale perfetto per cui spesso si è tralasciato una scottante verità. Durante l’ischemia cerebrale l’espressione di NCX3 tende a diminuire nel centro dell’ischemia, mentre aumenta nelle zone peri-infartuate. Qualcosa richiama l’attenzione sul fatto che i neuroni attorno all’area ischemica tentano di esprimere le proteine di emergenza perché si trovano sul fronte ischemico e vogliono resistere. Tuttavia all’improvviso, queste stesse cellule perdono l’espressione di NCX3 e muoiono di lì a poco. Il western delle aree ischemiche, infatti, é povero della banda di NCX3, mentre compaiono invece altre bande a basso peso molecolare.

Tutti i ricercatori che hanno trattato direttamete o indirettamete la proteina NCX3 sapevano già da tempo che nei western blot degli estratti cerebrali compaiono diverse bande oltre a quella corrisponde ad NCX3. In realtà non si ha ancora un anticorpo monoclonale per questa isoforma e neppure un policlonale perfetto per cui spesso si è tralasciato una scottante verità. Durante l’ischemia cerebrale l’espressione di NCX3 tende a diminuire nel centro dell’ischemia, mentre aumenta nelle zone peri-infartuate. Qualcosa richiama l’attenzione sul fatto che i neuroni attorno all’area ischemica tentano di esprimere le proteine di emergenza perché si trovano sul fronte ischemico e vogliono resistere. Tuttavia all’improvviso, queste stesse cellule perdono l’espressione di NCX3 e muoiono di lì a poco. Il western delle aree ischemiche, infatti, é povero della banda di NCX3, mentre compaiono invece altre bande a basso peso molecolare.

L’articolo pubblicato su cell dimostrerà, infatti, che durante l’ischemia cerebrale ‘qualcuno’ dall’interno uccide NCX3 poiché é proprio l’ultima difesa del neurone per la sopravvivenza. Si tratta di una serie di tagli netti in più punti che provocano la scomparsa di NCX3 intero dalle cellule e la comparsa di una serie di bande proteolitiche.

Uno shock dunque ripreso anche da Nature sul dubbio della selezione naturale e perché abbiamo un vero e proprio assassino nel nostro cervello che, agendo nella confusione, taglia e degrada in maniera specifica e selettiva proprio le nostre difese migliori lasciando intatte NCX1 e NCX2 ferme a guardare poiché sono impossibilitate ad agire in assenza di ATP.

Conclusioni

In questa lunga puntata shock abbiamo scoperto ancora una volta la complessità del caso e soprattutto una volontà programmata di uccidere i neuroni. C’é sicuramente un mandante dell’omicidio e che sa bene il fatto suo, poiché degrada in maniera chirurgica solo le proteine che servono per le nostre difese, lasciando intatte quelle che non possono comunque fare nulla.

Alla prossima

Tags:

ATP,

Bioinformatica,

Ischemia Cerebrale,

NCX,

ncx3,

Neuroni

9 dicembre 2009 - 11:30 pm

L’Orecchio: l’AP come nuova risorsa (Parte III)

Continuo di: L’Orecchio: Piccoli Dettagli (Parte I)

Continuo di: L’Orecchio: Assoluto o Relativo? (Parte II)

Preambolo

Nei precedenti post 1 e 2 ci siamo occupati di due argomenti apparentemente casuali: le origini delle note musicali e di questa strana caratteristica chiamata Orecchio Assoluto. Ora ci occuperemo della correlazione tra le due cose e vedremo cosa ne uscirà fuori.

Buona Lettura

Qual è l’interesse neuroscientifico dell’AP?

Leggendo i post precedenti sembra esserci un interesse puramente musicale nell’AP e nelle origini delle note stesse, ma in realtà c’è un discreto interesse neuroscientifico. L’orecchio assoluto, infatti, è un chiaro esempio di come un’abilità possa essere così strettamente correlata ai processi neuronali del cervello fino ad ora ignoti.

Leggendo i post precedenti sembra esserci un interesse puramente musicale nell’AP e nelle origini delle note stesse, ma in realtà c’è un discreto interesse neuroscientifico. L’orecchio assoluto, infatti, è un chiaro esempio di come un’abilità possa essere così strettamente correlata ai processi neuronali del cervello fino ad ora ignoti.

Ora cercheremo di concentrarci su dove possa poggiare l’AP per i suoi effetti.

In altre parole, da cosa dipende l’AP in un soggetto?

Differenze della struttura dell’orecchio?

La prima domanda è se la percezione della musica intesa come struttura dell’orecchio e la generazione del segnale che arriverà al cervello è la stessa in soggetti AP e soggetti non AP. I dati scientifici obiettivi indicano che entrambi i gruppi sperimentali hanno delle orecchie che generano gli stessi segnali e non c’è alcuna differenza significativa nella qualità (risoluzione) del suono percepito.

Suono differito?

Una cosa fondamentale per la percezione è sempre la velocità di flusso del segnale percettivo dalla periferia al cervello e poi, non meno importante, la simmetria dell’effetto stesso. Anche una lieve differenza tra le velocità dei segnali che raggiungono l’emisfero destro e sinistro può portare a ‘malessere’ o cattiva percezione ed interpretazione della sensazione.

Una cosa fondamentale per la percezione è sempre la velocità di flusso del segnale percettivo dalla periferia al cervello e poi, non meno importante, la simmetria dell’effetto stesso. Anche una lieve differenza tra le velocità dei segnali che raggiungono l’emisfero destro e sinistro può portare a ‘malessere’ o cattiva percezione ed interpretazione della sensazione.

Nel caso dell’orecchio c’è una fisiologica differenza di velocità del segnale dai sensori del suono fino agli emisferi, in pratica in tutti noi il segnale sonoro percepito raggiunge prima l’emisfero sinistro e dopo l’emisfero destro, questo tempo intercorso tra le due percezioni possiamo definirlo ‘differimento’.

Nei soggetti non-AP c’è un notevole aumento del tempo di differimento, in altre parole il segnale sonoro percepito raggiunge l’emisfero destro con maggiore lentezza rispetto ai soggetti AP.

Questa analisi è addirittura in accordo con gli studi fatti sulla mancanza di specularità delle capacità di identificazione del suono da entrambe le orecchie. I soggetti non-AP sbagliano più frequentemente quando ascoltano il suono solo con l’orecchio sinistro rispetto all’orecchio destro, suggerendo che è proprio l’emisfero destro ad essere più inefficace nell’identificazione del suono.

Differenze cerebrali?

Gli studi neuroanatomici hanno mostrato da tempo che i soggetti AP mostrano una maggiore asimmetria cerebrale nell’estensione tra regioni di destra e di sinistra in alcune aree che sono strettamente correlate alle funzioni verbali, come ad esempio nel planum temporale. C’è anche uno studio che dimostra una corrispondenza tra la grandezza assoluta del planum temporale destro e la possibilità di essere un AP. Anche questi studi contribuiscono ad attribuire all’emisfero destro un ruolo principale nell’AP.

Causa o effetto?

Sappiamo bene che il cervello è un organo plastico e che può ipertrofizzare o atrofizzare in relazione con l’esercizio o la stimolazione. Non è chiaro dunque se le differenze morfologiche cerebrali tra i soggetti AP e soggetti non-AP determinano di per sé una differenza nelle capacità cognitive oppure è la capacità di capire le note che ipertrofizza alcune aree cerebrali.

Rispondere a questo punto non è facile.

Differenze funzionali?

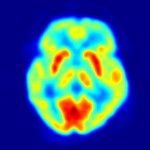

Come abbiamo visto, basarsi sulle dimensioni e sulle velocità di conduzione del segnale nervoso non basta, bisogna anche collocare la funzionalità cerebrale con l’AP. Per fare questo è possibile utilizzare una tecnica che permette di visualizzare le zone del cervello messe in funzione al momento dell’esecuzione di un compito preciso; trattasi della tomografia a emissione di positroni (Pet).

Come abbiamo visto, basarsi sulle dimensioni e sulle velocità di conduzione del segnale nervoso non basta, bisogna anche collocare la funzionalità cerebrale con l’AP. Per fare questo è possibile utilizzare una tecnica che permette di visualizzare le zone del cervello messe in funzione al momento dell’esecuzione di un compito preciso; trattasi della tomografia a emissione di positroni (Pet).

Attraverso esperimenti fatti con questa tecnica, si è visto che la corteccia prefrontale dorsolaterale sinistra, area coinvolta nella memoria associativa condizionale, é iperattiva fra gli “assolutisti” in fase di ascolto. Il tipo di memoria di quest’area cerebrale sarebbe proprio quella che ci si aspetterebbe quando si devono dare risposte diverse ad altrettanti stimoli diversi, come avviene nell’AP.

Aggiungendo questo forte indizio con i precedenti, potremmo dedurne che il cervello sinistro contribuisce con una memoria quasi istintiva allo stimolo, mentre il cervello destro contribuisce all’associazione sonora.

Come avviene il riconoscimento delle note?

Un piccolo spiraglio emerge dalle ricerche fatte. Partendo dal presupposto che non ci sono differenze nella risoluzione delle frequenze dei suoni percepiti (qualità), potremmo ipotizzare delle differenze nell’abilità di riconoscimento del nome della nota, piuttosto che il suono stesso. Bhé, insomma, io potrei vedere un conoscente, individuarlo e sbagliarne il nome, oppure potrei vedere un conoscente e percepirlo come un’altra persona e quindi dare un nome diverso. Non è facile capire quali dei due meccanismi è fallace nei soggetti non-AP tra il riconoscimento della frequenza e l’associazione del nome della nota.

Un piccolo spiraglio emerge dalle ricerche fatte. Partendo dal presupposto che non ci sono differenze nella risoluzione delle frequenze dei suoni percepiti (qualità), potremmo ipotizzare delle differenze nell’abilità di riconoscimento del nome della nota, piuttosto che il suono stesso. Bhé, insomma, io potrei vedere un conoscente, individuarlo e sbagliarne il nome, oppure potrei vedere un conoscente e percepirlo come un’altra persona e quindi dare un nome diverso. Non è facile capire quali dei due meccanismi è fallace nei soggetti non-AP tra il riconoscimento della frequenza e l’associazione del nome della nota.

Recentemente, un lavoro pubblicato su Plos One ha dato degli interessanti sviluppi a tal proposito. Partendo dal presupposto che il nome delle note è perfettamente casuale (vedi post precedente), ci dovrebbero essere le stesse difficoltà nel riconoscere tutte le note Do, Re, Mi… ma questo non è vero.

Seguendo la logica, infatti, ci si aspetterebbe che un soggetto confonda più frequentemente suoni che hanno una frequenza molto simile a quella di riferimento es Do-Re (261-293 Hz) oppure Sol-La (392-440 Hz). Nella realtà, invece, è più frequente la confusione tra note che hanno le stesse vocali nel proprio nome, es Do-Sol (261-392 Hz) rispetto a Do-La (261-440 Hz) sebbene non ci sia alcuna maggiore o minore somiglianza nella frequenza della nota stessa.

A supporto di questo strano comportamento bisogna dire anche che quando il soggetto non-AP è portato a scegliere tra due risposte, migliora la propria performance se sono presenti due note con vocali diverse Do-La, ed ha quasi un 50% di performance quando sono presenti due note con vocali uguali Do-Sol. Anche questi risultati sarebbero incomprensibili senza tener conto di un effetto psicologico ed interpretativo causato dal nome delle note stesse piuttosto che da una propria percezione. Secondo uno studio fatto su più di 2.000 persone, la nota più facilmente riconosciuta da soggetti AP e soggetti non-AP è il Re, probabilmente alla luce di questi dati potremmo interpretarlo come molto probabile, poiché è l’unica nota della scala musicale ad avere la vocale ‘e’ nel nome, quindi c’è minor rischio di confusione. D’altra parte le note diesis o bemolle presentano una frequenza di riconoscimento tra le più basse.

Come si comportano gli anglosassoni?

Tenendo per buoni questi dati scientifici, potremmo osservare gli anglosassoni che non hanno dato alle note alcun nome, rimanendo quindi ancora con le lettere dell’alfabeto C, D, E, F, G, A, e B. Le possibili confusioni tra le note sono le stesse dei latini? La risposta è no.

Si mantiene la capacità di discriminare il Do (C) con il La (A), ma non il Do (C) con il Re (D). Indagando bene, le note C, D, E, G e B condividono egualmente la vocale ‘/i:/’ nella pronuncia inglese e quindi sono egualmente confuse nei soggetti non-AP e presentano anche una eguale maggiore frequenza di errore nei soggetti AP. Le note F (pronunciata con /e/) e A (pronunciata con /ei/) sono le note maggiormente riconosciute dagli anglosassoni, probabilmente perché presentano anche vocali uniche.

Come si comportano gli asiatici?

Gli asiatici hanno note con nomi totalmente diversi da quelli a cui siamo abituati a pensare. Lì purtroppo tutti i nomi delle note presentano la stessa vocale, generalmente la ‘/a/’, anche se si usano tonalità diverse per i nomi. Sebbene queste condizioni non soddisfino a pieno la teoria delle vocali, questa teoria è l’unica a spiegare molto bene la diversa capacità delle note di essere riconosciute e soprattutto la diversa capacità di riconoscere le note tra popolazioni geneticamente molto simili e che usano solo annotazioni musicali diverse.

Conclusioni

Ovviamente non c’è alcuna presunzione di raccontare una verità assoluta, né di essere certi di aver interpretato tutto. L’AP è un fenomeno che andrebbe indagato più a fondo, fino alle radici verbali, dove probabilmente scopriremo nuovi processi cerebrali di formazione del linguaggio, di memoria e di interpretazione che tutt’oggi ci sfuggono.

Per ora immaginerei un mondo in cui ciascuna nota avesse un nome con una vocale diversa… magari in questa popolazione ci potrebbe essere una percentuale di soggetti AP maggiore rispetto a quella dell’attuale popolazione mondiale (0.0001%).

Alla Prossima

Tags:

AP,

Neuroscienze,

note,

orecchio,

orecchio assoluto,

Percezione,

udito,

vocali

9 dicembre 2009 - 10:50 pm

L’Orecchio: Assoluto o Relativo? (Parte II)

Preambolo

Nel post precedente abbiamo preso in esame il suono ed abbiamo accennato all’origine della musica e dei nomi delle note. In questa seconda parte prenderemo in esame le conseguenze di tali scelte nella percezione ed interpretazione del suono per il cervello.

L’orecchio assoluto e l’orecchio relativo

Le coordinate di oggi sono determinate dalle capacità di ‘ascolto’, non in senso letterario, piuttosto nella comprensione delle note musicali come fossero parole. Secondo questo schema possiamo dividere le persone in due categorie principali, quelle che posseggono un orecchio assoluto (meglio definibile con orecchio perfetto) e le altre che hanno un orecchio relativo.

Si intende per orecchio assoluto (absolute pitch: AP) la capacità di identificare una nota musicale senza nessuna altra nota di riferimento, mentre quelli che hanno l’orecchio relativo sanno paragonare due note e due strumenti solo se suonati insieme o a breve distanza.

Per intenderci, quasi tutte le persone con un minimo di cultura possono notare un cantante stonato, uno strumento che non è ben accordato o due note che non sono uguali (orecchio relativo), ma è difficile sentire un singolo suono e determinare quale nota sia senza paragonarla ad un’altra nota di riferimento (orecchio assoluto).

La parola orecchio assoluto suscita nell’ambiente musicale un senso di fascino e mistero, sembra essere presente nel 20% dei musicisti, e solo nel 0.0001% della popolazione totale.

Questa capacità insorge nei bambini piccoli in quella misteriosa fascia di età compresa tra i 6 mesi ed 1 anno di vita (vedi post), ma è genetica? Culturale? Dovuta a stimolazioni esterne? O semplicemente casuale?

Genetica o casuale?

Certamente l’AP non è una caratteristica che si può assumere da adulto, sebbene esistano degli esercizi difficilissimi per avvicinarsi molto all’orecchio assoluto (ear training).

Certamente l’AP non è una caratteristica che si può assumere da adulto, sebbene esistano degli esercizi difficilissimi per avvicinarsi molto all’orecchio assoluto (ear training).

Da un primo approccio si potrebbe definire il fenomeno come un fattore casuale o una predisposizione genetica, poiché nella maggioranza dei casi si possiede un orecchio assoluto in maniera indipendente dalla presenza di musicisti e di mestieri correlati ad esso in casa. Molte di queste persone speciali non sanno nemmeno di avere questa particolarità.

Tuttavia è stato dimostrato anche che la crescita di un bambino in un ambiente musicale facilita l’acquisizione di questo dono. Come poter conciliare questi concetti? Da un lato c’è una maggiore frequenza di AP in soggetti che crescono in ambienti ricchi di musica, il che indica un’acquisizione per esperienza. Dall’altro lato bisogna spiegare anche la presenza di AP in soggetti che non hanno alcun rapporto con la musica e posseggono lo stesso dono.

Per capirci potremmo estendere il significato di ‘musica’ dal punto di vista di un bambino di 6 mesi, poiché é stato dimostrato che in questa fase il soggetto non avverte la differenza fra la lingua madre e una straniera, anche se riconosce dei suoni in maniera istintiva (pianto di un altro bambino, suono amorevole, ninna nanna, battito cardiaco materno).