La vita come (non) la conosciamo: la Legge di Moore applicata alla vita

Anticipo la Stampa Cattiva nel postare il seguente articolo (testo integrale qui, sinossi qui). Lo pubblico non per la sua natura sensazionalistica, ma anzi perché si presta ad una lettura critica e dà spunto ad interessanti dibattiti. Non mi assumo la responsabilità dei contenuti, ed anzi invito tutti i lettori a partecipare a questa simulazione di peer-review e ad esercitare il loro senso critico sia verso l’approccio usato sia verso le sue conclusioni.

La legge di Moore afferma che il numero di transistor su un circuito integrato raddoppia ogni due anni. Questo si traduce in un aumento esponenziale del numero di transistor sui microchip. Se mettiamo in grafico la dipendenza del numero di transistor in funzione del tempo, è immediato estrapolarne la funzione e ricavare l’anno in cui il numero di transistor era uno,* ovvero l’anno in cui i primi microchip vennero costruiti, negli anni ’60.

Lo stesso procedimento si può fare con le pubblicazioni scientifiche. Tra il 1960 e il 1990 il loro numero è raddoppiato ogni 15 anni circa. La stessa procedura di estrapolazione a ritroso restituisce l’anno 1710, ovvero l’epoca di Isaac Newton.**

Alexei Sharov del National Institute on Ageing di Baltimora e Richard Gordon del Gulf Specimen Marine Laboratory in Florida hanno pensato di applicare un’analisi simile per scoprire la data di origine della vita.

Gli autori dichiarano che sia possibile misurare la complessità della vita biologica e la velocità alla quale essa è aumentata passando dai procarioti agli eucarioti, ai vermi, ai pesci e infine ai mammiferi. Il numero di coppie di basi azotate corrispondenti a questi cinque traguardi dell’evoluzione in funzione del tempo produce un chiaro andamento esponenziale, che si presta alla stessa tecnica di estrapolazione della legge di Moore, con la differenza che il tempo di raddoppiamento è 376 milioni di anni anziché due anni. L’estrapolazione della complessità genetica (su scala logaritmica) colloca l’origine della vita – corrispondente ad una sola coppia di basi – 9.7 ± 2.5 miliardi di anni fa.

La Terra però ha solo 4.5 miliardi di anni. Se quest’analisi fosse accurata, significherebbe che la vita non ha avuto origine sulla Terra, ma avrebbe potuto svilupparsi, per esempio, intorno alla stella dai residui della quale si è formato il Sole.

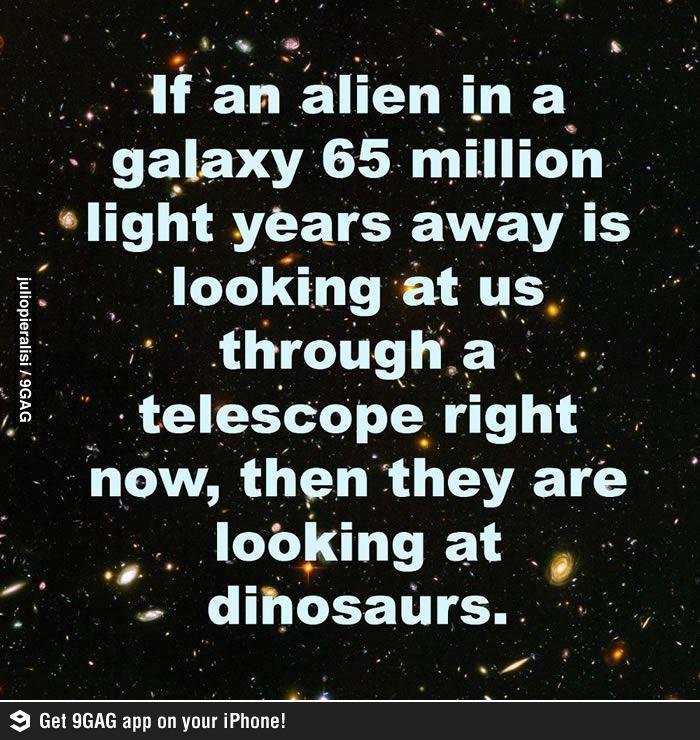

Gli autori confidano che la loro teoria spieghi anche il paradosso di Fermi: se sono necessari 10 miliardi di anni per raggiungere il livello di complessità associato agli esseri umani, è possibile che la nostra sia la prima civiltà intelligente nella galassia, e questo si riconcilia con l’assenza di segnali compatibili con l’esistenza di altre specie intelligenti.

Dunque, lettori: cosa ne pensate? Avete delle critiche? Siete scettici? La legge di Moore si rivela essere una legge universale? E il numero di coppie di basi azotate è la proprietà più adatta ad esprimere la complessità della vita? Siete eccitati dalle conclusioni? Commentate!

Credits: The Richard Dawkins Foundation for Reason and Science (https://www.facebook.com/RichardDawkinsFoundation?fref=ts).

*nella sinossi c’era scritto zero: spero in un refuso dovuto al fatto che l’estrapolazione viene comodamente fatta come regressione lineare una volta che i dati siano stati plottati su scala logaritmica; a questo punto, da Log x = 0 si ricava x = 1. Però non iniziamo bene, ecco.

**c’è chi argomenta che la letteratura scientifica non sia nata all’epoca di Newton: la geometria euclidea e la biblioteca di Alessandria sono esempi della letteratura scientifica del mondo ellenico.

Tag:alieni, evoluzione, extraterrestri, Isaac Newton, legge di Moore, letteratura scientifica, microchip, paradosso di Fermi, peer review, transistor

seguici anche su Facebook!

L’errore sta nel fatto che la vita non “inizia” con un numero di basi pari a 1. Infatti secondo i modelli attuali le prime micelle (predecessori delle cellule) hanno usufruito delle molecole di RNA autoreplicanti, che erano già presenti e che si formano spontaneamente in (relativamente) pochissimo tempo. Quindi per fare un calcolo corretto dovremmo partire da un numero di basi considerevolmente superiore a 1. Inoltre c’è da tenere presente che l’evoluzione non è da considerarsi un processo lineare, come invece è stato lo sviluppo tecnologico del microchip.

Infine c’è il fatto che non è necessario pensare il genoma originario come molecola unica, quale è oggi. Migliaia molecole di RNA di poche basi impiegano per formarsi lo stesso tempo di una molecola sola, ma contengono la stessa quantità di informazione di una singola molecola di DNA con migliaia di basi, che invece impiega per formarsi un tempo infinitamente maggiore.

Allora, osservo un bambino crescere e noto che dai 5 ai 12 anni la sua crescita è con buona approssimazione descritta da una legge lineare. Circa 6 cm/ anno, passando da 100 a 142 cm.

Devo dedurre che quando avrà 65 anni sarà alto più di 4 m?

Commenti molto interessanti!

Quindi lo rifiutiamo, questo articolo?

Ah… le meraviglie dell’estrapolazione!

http://xkcd.com/605/

ahahahah bellissima!

Oltre a quello già scritto c’è un altro sostanziale errore. Il numero di coppie di basi non è un parametro adeguato a misurare l’evoluzione e la complessità. Ad esempio il sia il frumento che la locusta hanno un genoma più “lungo” di quello umano… sono più evoluti?